チョークが点線になる理由?『スティックスリップ現象』をやさしく解説

意外と身近にあるこの現象、知っていますか?

あなたが黒板にチョークで線を引こうとしたとき、なぜか「カクカク…」と点線のような線になったことはありませんか?スーッと書けるはずなのに、なぜか止まりながら進む…。もしかするとそのとき、『スティックスリップ現象』が起きていたかもしれません。

結論から言うと…

『スティックスリップ現象』とは、

「止まっては滑る」を交互に繰り返す摩擦のふるまいのことです。

えっ?スーッと一本の線になるはずが、点線みたいにガタガタになってる。

しかも耳障りな音まで。

それは自然に起こる、物理の現象なのです。

この“点線になる不思議な動き”、それこそが

「スティックスリップ現象」と呼ばれるものです。

黒板の表面でチョークがスムーズに滑らず、

一瞬止まり、次の瞬間にはねるように滑り、また止まる…

この「止まって、滑って」を繰り返すことで、チョークの跡が点々と途切れてしまうのです。

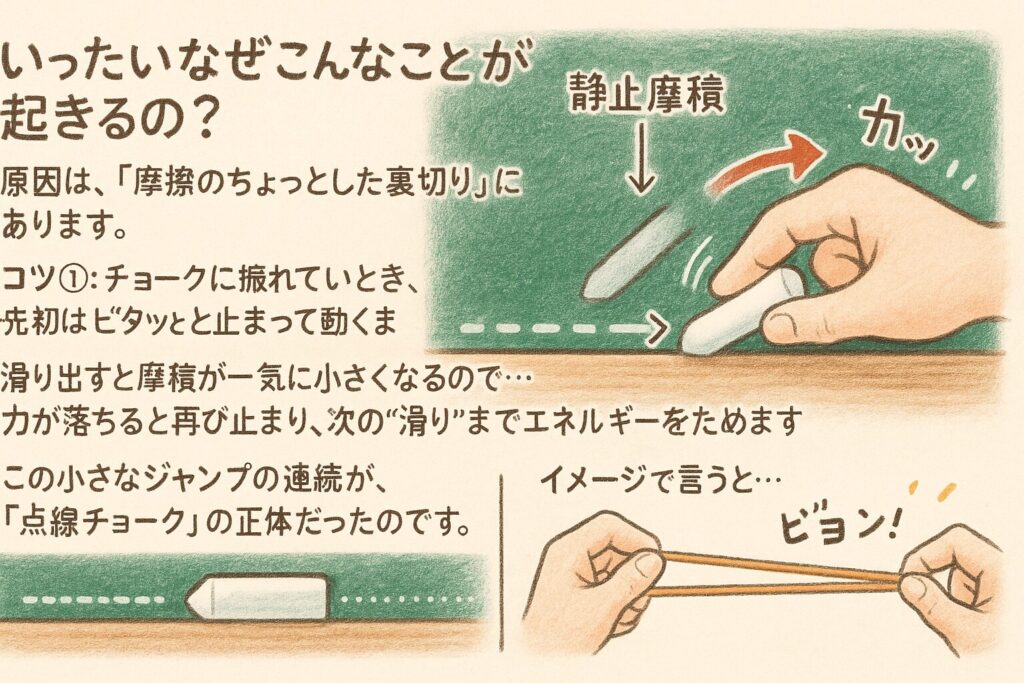

◆ いったいなぜこんなことが起きるの?

原因は、「摩擦のちょっとした裏切り」にあります。

チョークが黒板に触れているとき、最初はピタッと止まって動きません(=静止摩擦)

指に力を入れて押し出すと、ある瞬間に「パッ」とチョークが滑り出します(=動摩擦)

滑り出すと摩擦が一気に小さくなるので、チョークは跳ねるように動きます

力が落ちると再び止まり、次の“滑り”までエネルギーをためます

この小さなジャンプの連続が、「点線チョーク」の正体だったのです。

◆ イメージで言うと…

たとえば、輪ゴムを引っぱってみてください。

最初はなかなか伸びませんよね。でも、ある瞬間に「ビヨン!」と伸びて、そのあとまた止まる…。

それと同じで、チョークも黒板の表面にくっついて、

力をためては「パッ」と動く…を繰り返しているのです。

◆ 点線チョークを防ぐには?

試してみてください。

チョークを黒板に対して垂直(90度)に近い角度で持ち、少し速めにスーッと書くと、あの「ガタガタ」はずいぶん減って、綺麗な線が引けるようになりますよ。

そして、チョークが新しくて先が尖っているほど、スティックスリップが起きにくい傾向があります。

次のパートではこの現象の正体をもっと深掘りしていきます!

スティックスリップ現象とは?

◆ くっついてはすべる…物理のちょっとした“つまずき”

スティックスリップ(stick-slip)現象とは、ある物体が面の上を動くときに、「引っかかる(stick)」→「滑る(slip)」を繰り返す運動現象のことです。

この現象は、まるで物体が「ためらいながら動く」ような、不安定なリズムを伴って現れます。

◆ 身近に起きる、あの“引っかかり”

私たちの生活の中にも、スティックスリップはたくさん潜んでいます。

黒板にチョークで線を引いたら、点線のようにガタガタになった

古い引き戸を開けようとしたら、「ギギッ、ガクン!」と段階的に動いた

重たい家具を押すときに、少しずつ「ズズズ…ガクッ」と進んだ

バイオリンの弓が弦を擦るとき、綺麗な音が出る

これらのすべてに共通しているのが「止まっては動く」という動作の繰り返し=スティックスリップ現象です。

◆ その名前の由来と、科学的な背景

「スティック=くっつく」

「スリップ=すべる」

という英単語が合体してできたこの現象名は、「動き出す前の摩擦(静止摩擦)」と、「動いているときの摩擦(動摩擦)」の差によって生まれるふるまいを表しています。

動き出す前には摩擦が強く(静止摩擦)、なかなか動かない

動き出すと、摩擦が弱くなって急に滑りやすくなる(動摩擦)

この摩擦力の“急な切り替え”こそが、スティックスリップの正体です。

◆ いつから研究されていたのか?

この現象の最も初期の記述は、1870年ごろの機械工学に関する記録に見られます。

当初は工作機械の部品が「スムーズに動かない」というトラブルの原因として注目されました。

その後、1930年代にトーマス・キャリック博士(Thomas Carrick)らによって、潤滑油と摩擦との関係からこの現象が明確に理論化されました。

現在では、JSTAGEやNatureなどの科学ジャーナルにおいて、材料工学・音響学・地球物理学など、幅広い分野で継続的に研究されています。

トーマス・キャリック博士とは?

1930年代に活躍したトーマス・キャリック博士(Thomas Carrick)は、イギリスの名門工科大学で摩擦・潤滑の研究に没頭した機械工学者でした。彼の研究は、工作機械の「ガクッ」とした不規則な動きに着目したもので、当時は「部品が滑るときになんだか変」としか理解されていなかった現象を、初めて科学として解明した人物です。

博士は特製の力学測定装置を使って、金属プレートどうしを圧力下でスライドさせ、その際に「力がピークに達した瞬間に滑り出す」という特異な動きを詳細に記録しました。これにより、静止摩擦から動摩擦への急激な変化が“跳ね現象”を引き起こすことを定量的に証明したのです。

なぜ注目されるのか?

◆ 地震のメカニズムも、実はこれと同じ!?

スティックスリップ現象は、ただの「チョーク現象」ではありません。

なんと、地震のメカニズムにも深く関係しているのです。

地球のプレート同士は日々、少しずつ圧力を溜め込みながら“こすれ合って”います。

でも、静止摩擦がそれを食い止めている状態──つまり止まっているのです。

やがて限界を超えたとき、溜めたエネルギーが一気に解放されて「滑る」=地震が発生します。

つまり地震とは、地球規模で起こるスティックスリップ現象だと言えるのです。

補足説明

地震は「止まって、急に滑る」という動きで起こります。まさにスティックスリップ。

ただし、これがすべてではありません。

地球の奥深い構造や、ゆっくり進む地震、火山活動など、いくつもの“顔”があるのが地震の面白さであり、難しさです。

以下のような他のメカニズムや要因も複雑に絡んでいます

🔸 プレートテクトニクス

地球内部のマントル対流によって、プレートが動くという地球規模の動力学が背景にあります。

🔸 地質構造の違い

岩石の種類や断層の構造、含水量などによって、摩擦の性質が変わります。

これにより、地震のタイプや揺れ方も多様になります。

🔸 スロースリップイベント(ゆっくり滑る地震)

スティックスリップのように“急激に滑らない”地震現象もあります。

数日~数週間かけてじわじわと動く「ゆっくり地震」は、別の摩擦メカニズムに基づくものです。

🔸 非地震性滑りや破壊

火山活動や流体移動、断層の化学変化なども、地震的な動きを引き起こすことがあります。

◆ バイオリンが音を奏でる仕組みにも!

スティックスリップは、“うるさい現象”だと思っていませんか?

実は美しい音楽にも欠かせない存在なんです。

たとえば、バイオリンの弓は、弦をただ滑らせているだけでは音が出ません。

弓毛が弦にくっつき(stick)、急に離れて(slip)、またくっつく──この振動が音になっています。

つまり、スティックスリップの繰り返しが音の振動のリズムを生み出し、あの繊細な響きを作っているのです。

◆ 製造現場でも“敵”にも“味方”にもなる

スティックスリップ現象は、精密な機械にとってはやっかいな問題です。

たとえば──

3Dプリンタが正確に動かず、印刷物がズレてしまう

CNC加工機で微細な振動が入ると、製品の寸法に誤差が出る

医療ロボットが手術中にガクッと動いてしまう

このように、「スムーズな動き」が命取りになる分野では、スティックスリップ現象の制御がとても重要になります。

一方で、「わざとこの現象を使う」場面もあります。

たとえば滑り出すタイミングを調整して、安全装置を作動させたり、素材の強度を試すテストに利用されたりするのです。

スティックスリップ現象は、ただの物理の小ネタではなく、地球の動き、音楽の美しさ、機械の精密さにまで関係している、非常に奥深い現象です。

黒板にチョークで線を引く、たったそれだけの体験が、

やがて世界の動きや音の美しさを理解する第一歩になる。

それこそが、この現象の面白さなのです。

実生活での応用例

◆ スティックスリップ現象は、実はあなたのすぐそばに

「なんだか難しそう…」

そう感じた方もいるかもしれませんが、実はスティックスリップ現象は、日常の“あるある”にあふれています。

身近すぎて気づかなかった例を、いくつかご紹介しましょう。

【1】チョークで書いたら点線になる

学校の黒板でチョークを書いたときに、「スーッ」と書けるときもあれば、「カッ、カッ、カッ…」と点線のようになることがあります。

この“引っかかってから滑る”リズムが、スティックスリップの典型的な例です。

【2】ブレーキをかけたとき、車がガクッとなる

車のタイヤがブレーキ時に「キュッ!」と止まったあと、一瞬滑るような挙動を感じたことはありませんか?

これも、タイヤと路面の摩擦が一時的に変化するスティックスリップの一種です。

【3】引き出しや棚が「ギギッ」と動く

古い木製の引き出しなどで、開けようとすると最初は固くて、途中から「ガクン!」と一気に動く──これも摩擦と滑りの繰り返しが関係しています。

【4】ドアのヒンジから「ギーッ」という音

ドアの蝶番(ちょうつがい)が鳴るのは、金属同士がくっついて滑るという摩擦変化のせい。

定期的な油差しで、この音を防げるのもスティックスリップの理解によるものです。

◆ スティックスリップ現象を“味方”にするヒント集

この現象は、知っているだけで生活が快適になることがあります。

以下のように工夫してみましょう。

✅ チョークをうまく使いたいときは…

→ チョークを黒板に対して垂直に当て、少し速めに滑らせてみましょう。点線になりにくくなります。

✅ 引き出しや家具がガクガクするなら…

→ 滑りやすいフェルトシートや、シリコンスプレーなどの潤滑剤を使用してみてください。

✅ DIYや機械工作で精密な動作をしたいときは…

→ 摩擦が急に変わらないように、素材を滑らかに仕上げ、“安定した滑り”を意識すると作業ミスを防げます。

✅ バイオリンや弦楽器の練習中に…

→ 弓の毛に適量の松脂を塗ると、ちょうどよいスティックスリップが生まれ、美しい音が出やすくなります。

誤解されやすい点・注意点

◆ 「ただの摩擦」とはちがいます

スティックスリップは、単なる「摩擦で動きにくい」という現象とは少し異なります。

摩擦力が一定ではなく、動く前と動いた後で大きく変わる──この「変化」に注目した現象なのです。

◆ 表面のデコボコによる引っかかりとは別物

たとえば、表面に突起があったり、段差があったりして引っかかるのは、スティックスリップとは別のメカニズムです。

スティックスリップは表面は滑らかでも、摩擦が不均一であれば発生します。

◆ 精密な場面では“厄介な敵”になることも

工業や医療の現場では、この現象が思わぬ問題を引き起こします。

例1:3Dプリンタで微妙に出力がズレ、造形が失敗する

例2:手術用ロボットの関節が「ピクッ」と不自然に動く

例3:カメラジンバルが滑らかに動かず、動画がブレる

こういった現象を防ぐために、特別な潤滑剤や低摩擦素材が使われているのです。

◆ それでも“味方”にもなる現象

とはいえ、スティックスリップは必ずしも「悪者」ではありません。

✅ バイオリンなどの楽器では、この現象がなければ音が出ません。

✅ トルクレンチ(一定以上の力で締める工具)では、スティックスリップを利用して“カチッ”という合図を生み出しています。

✅ 安全装置などで「力の限界を検知」する仕組みにも、この現象が応用されています。

おまけコラム

「体験できるスティックスリップ現象」

~いますぐ机の上で試せます!~

ここでちょっとひと息。

難しい話から離れて、あなたの手元で“スティックスリップ”を体験してみましょう。

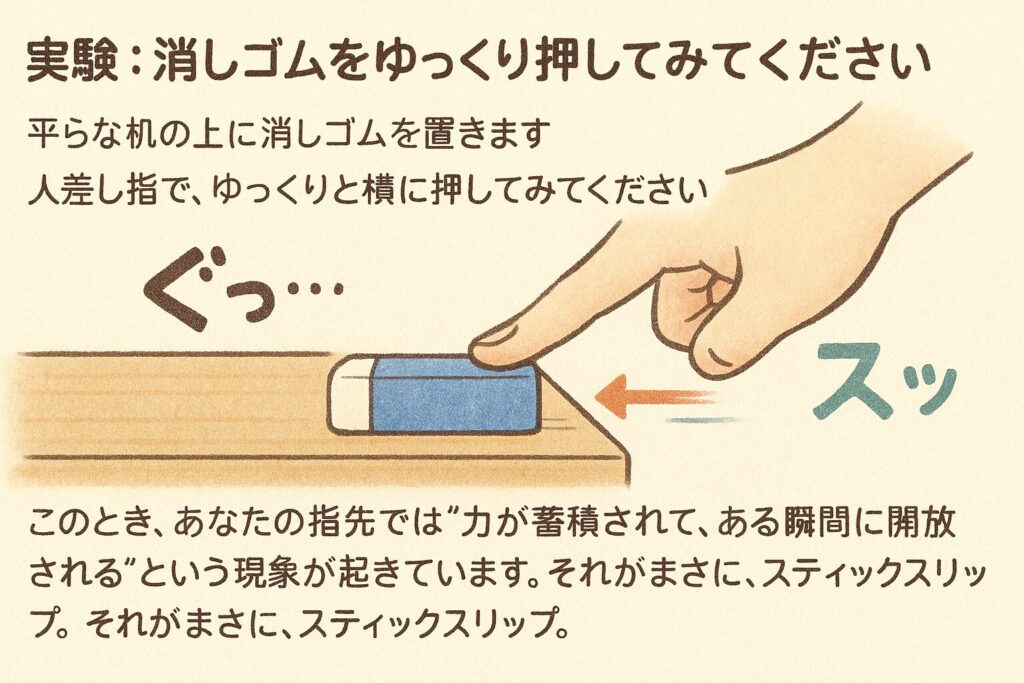

◆ 実験:消しゴムをゆっくり押してみてください

平らな机の上に消しゴムを置きます

人差し指で、ゆっくりと横に押してみてください

「ぐっ」と止まり…「スッ」と滑る

このとき、あなたの指先では“力が蓄積されて、ある瞬間に開放される”という現象が起きています。

それがまさに、スティックスリップ。

◆ なぜこんなことが起きるの?

机と消しゴムの間には摩擦があります。

あなたが押し続けると、最初は止まったまま(=stick)。

でも、力が一定以上たまった瞬間に、一気に滑り出します(=slip)。

この動きが、「ガクッ」とした感触や、「一気にズルッ」と動く挙動を生むのです。

◆ 子どもにも、大人にもオススメの「物理の入り口」

こうした体験は、科学に興味をもつきっかけにもなります。

お子さんと一緒に実験して、「なんでこうなるんだろう?」と会話を広げてみるのも素敵ですね。

◆ もっと応用したくなったら…

薄いプラスチックの下敷き

ハンドクリームを少し塗った机

濡らしたティッシュ

など、素材を変えると“スティックスリップの度合い”が変化します。

この違いを体感することで、「摩擦」という言葉がぐっと身近に感じられるようになりますよ。

◆ どうすればこの現象が起きるの?

チョークでこの不思議な現象を起こすためには、

ちょっとしたコツがあります。

🔸 コツ①:チョークの長さは8〜10cm

短すぎると力が入りすぎてコントロールしにくいんです。

🔸 コツ②:先端は少し丸いほうが◎

尖りすぎると滑りすぎてしまいます。

🔸 コツ③:チョークは黒板に対して“ほぼ垂直”に

寝かせすぎると接触面が安定し、点線ができにくくなります。

注意

「目的によってチョークの角度を変えればいい」というのが正しい理解です。

防ぎたいなら垂直に。

起こしたいなら少し寝かせて。

| 目的 | チョーク角度の推奨 |

|---|---|

| スムーズに書きたい | 垂直に近づける(80〜90度) |

| スティックスリップを体験したい | やや寝かせる(60度前後) |

🔸 コツ④:力は“ちょっと強め”に

軽すぎると滑るだけ、強すぎると折れやすいので注意。

🔸 コツ⑤:スピードは中速で

速すぎず、ゆっくりすぎず。一定の速さで動かすのがポイント。

🔸 コツ⑥:黒板は“ややザラザラ”が理想

チョークの引っかかりを生む表面状態が必要です。

◆ うまくいかないときは…

チョークが新しすぎて尖っていませんか?

黒板がつるつるしすぎていませんか?

力が弱すぎてスリップせず、ただ滑っていませんか?

このようなときは、少しチョークの角を丸めてから使ってみる、

黒板を布で拭いて、ザラつきを戻すなどの工夫をしてみてください。

◆ 体験してみよう!

まずはお手元にあるチョークと黒板(またはホワイトボードでも可)で、

この条件を試してみてください。

ちょっとした「力の入れ方」「角度」「長さ」で、

線がスーッと伸びたり、カッカッと止まったり…

科学って、意外と指先で楽しめるんです。

まとめ・考察

ガタガタの中に、なめらかな理解を。

◆ ガタつきの裏には、ちゃんとした“ルール”がある

最初は「チョークの点線ってなに?」という疑問から始まった話が、

地震

バイオリンの音

精密機械のトラブル

…と、世界中に広がっていきました。

「ただの引っかかり」が、実は法則に従った現象である。

この事実は、日常の“イライラ”が“理解”に変わる瞬間でもあります。

◆ スティックスリップ現象は、私たちにこう教えてくれます。

「動きには段階がある。無理に進むのではなく、準備が整ったときに自然に動く。」

人生の選択や人間関係、仕事の節目にも、“止まりながら進む”ことの価値があるのではないでしょうか。

◆ 逆に、こうも考えられます。

「うまくいかないときは、まだ“滑る”準備ができていないだけかも?」

点線で書かれたチョークの線も、

ガタついた家具の動きも、

すべて“動き出す前の葛藤”があるからこそ、前に進める。

そんなふうに見ると、ちょっとだけ世界がやさしく見えてくるかもしれません。

◆ あなたなら、この現象をどう活かしますか?

何かに行き詰まったとき

思い通りに進まないとき

力を入れても結果が出ないとき

そのときに、「今は静止摩擦の時期だな」と思ってみてください。

いずれ、あなたの中に溜まった力が、自然と“スリップ”を始めるはずです。

🎯 さらに学びたい人へ

おすすめ書籍

『新しい摩擦の科学 — トライボロジー入門』

『図解入門 よくわかる 最新 摩擦と磨耗の基本と仕組み』

『摩擦のおはなし』

📚 書籍の詳細とおすすめ理由

『新しい摩擦の科学 — トライボロジー入門』

著者:広中 清一郎(ひろなか せいいちろう)

出版社:講談社(ブルーバックス)

特徴:摩擦・摩耗・潤滑(トライボロジー)を、身近な素材から高機能技術まで幅広くやさしく解説。ページ数も約200ページと入門~中級者向け。

おすすめ理由:「科学」的な好奇心を誘う内容で、摩擦のしくみと応用がバランス良く紹介されています。

『図解入門 よくわかる 最新 摩擦と磨耗の基本と仕組み』

著者:広中 清一郎

出版社:秀和システム

特徴:図や図表が豊富で、視覚的に摩擦・摩耗・潤滑の仕組みを学べる教科書的な一冊。身近な事例から応用技術まで網羅。

おすすめ理由:文字だけでなく図解で理解できるため、初心者や理系以外の方にも親しみやすい構成です。

『摩擦のおはなし』

著者:田中 久一郎

出版社:日本規格協会

特徴:日常生活から工業技術まで、摩擦現象を幅広く紹介。一般向けに読みやすく編集されています。

おすすめ理由:入門者向けに、摩擦の基本を優しく知りたい人にぴったりの一冊です。

以上の3冊は、スティックスリップ現象の背景となる摩擦・潤滑について学ぶのに最適です。

🔚 結びとして

「点線のチョーク」から始まる科学の旅、いかがでしたか?

小さな“ガクン”が、あなたの好奇心を揺り動かし、

止まっては進む“スティックスリップな理解”が、あなたの知識を少しずつ前に進めてくれますように。

身近にある“書きづらさ”や“動きのガタつき”。

それらは単なる不便ではなく、自然のルールに従って生まれた現象でした。

『スティックスリップ現象』を知ることで、

「なんで?」が「なるほど!」に変わり、

普段の生活が少しだけ科学的に見えるようになります。

このブログ記事が、あなたの好奇心の引き金となり、

「気になる」を「面白い!」に変えるきっかけとなれば幸いです。

そして何より──

あなたの好奇心も、止まりながら、すべり出しながら、少しずつ前に進んでいきますように。

まさに“スティックスリップ”のように。

補足注意

本記事の内容は、筆者が個人で調べられる範囲で、

信頼できる情報源に基づいて調査・執筆したものであり、現時点での一般的な理解をもとに構成しています。ただし、スティックスリップ現象の解釈や応用は分野によって多岐にわたり、「これが絶対の答え」というものではありません。

今後の研究や新たな発見によって、解釈が変わる可能性もあることをご了承ください。

この現象に対する興味が深まったら、ぜひ専門書や文献にも手を伸ばしてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント