『画像優位性効果(がぞうゆういせいこうか)』とは?

視覚で記憶が定着する理由とビジネス・学習への活用法

意外と身近にあるこの現象、「画像優位性効果」って知ってますか?

歴史の授業で「鎌倉幕府ができた年」を暗記しようとしても、教科書の文字だけではなかなか覚えられなかったのに、イラスト付きの資料集や、学習マンガで読んだらスッと頭に入った――。

そんな経験、ありませんか?

これはまさに『画像優位性効果』という心理学の現象が関係しているのです。

この記事では、この画像優位性効果について、どんなものなのか、なぜ記憶に残りやすいのか、そして私たちの生活や学習・仕事でどう活かせるのかを、わかりやすく丁寧に解説します。

すぐに理解できる結論

「見る」だけで覚えやすくなるのは、脳が“画像”を得意としているから!

みなさん、こんなことはありませんか?

先生の説明を何回聞いてもわからなかったのに、黒板に図やイラストが描かれた瞬間、「あっ、そういうことか!」とピンとくる――。

これは決して偶然ではありません。

実は、人間の脳は「文字」よりも「画像」を理解するのが得意なつくりになっているのです。

この働きのことを、『画像優位性効果(がぞうゆういせいこうか)』といいます。

たとえば、あなたが「アルマジロ」という動物を覚えようとしているとしましょう。

ただ「アルマジロ」と文字で見ただけでは、ピンとこないかもしれません。

けれども、写真やイラストと一緒に見ると、

「丸くなって体を守る動物だ!」と印象が強くなり、記憶に残りやすくなるのです。

これは、人間の脳が視覚(目からの情報)をとても早く処理し、しかも長く記憶にとどめやすいという性質を持っているからです。

実際に、研究でもこうした効果は確かめられています。

🔬【実験結果】

文字だけの説明を読んだ人は、3日後には10%しか覚えていなかったのに、

画像を一緒に見た人は65%の内容を覚えていたという報告があります。

つまり、目で見た情報は「印象の力」が加わることで、ただの知識ではなく「体験」に近づくのです。

画像優位性効果とは?(定義と概要)

📌 『画像優位性効果(がぞうゆういせいこうか/Picture Superiority Effect)』とは?

これは、「言葉や文字だけで覚えるよりも、画像や写真で覚えた方が記憶に残りやすい」という脳の特性です。そのしくみは、視覚情報が言語情報よりも脳に強く刷り込まれ、忘れにくいためです。

英語では Picture Superiority Effect(ピクチャー・スーペリオリティ・エフェクト)といいます。

記憶を司る脳が、文字情報よりも視覚的な情報を優先して強く記憶する性質を指します。

👤 提唱者:心理学者 アラン・パイヴィオ(Allan Paivio)

生没:1925年3月29日〜2016年6月19日、カナダ・オンタリオ州出身

経歴:マギル大学で1959年に博士号取得

1963年から西オンタリオ大学で心理学教授として活躍 。

ボディビルダーとして「Mr. Canada」優勝経験もある異色の経歴。

彼の業績は認知心理学の一大理論、「二重符号化理論(Dual Coding Theory)」の提唱にあります。

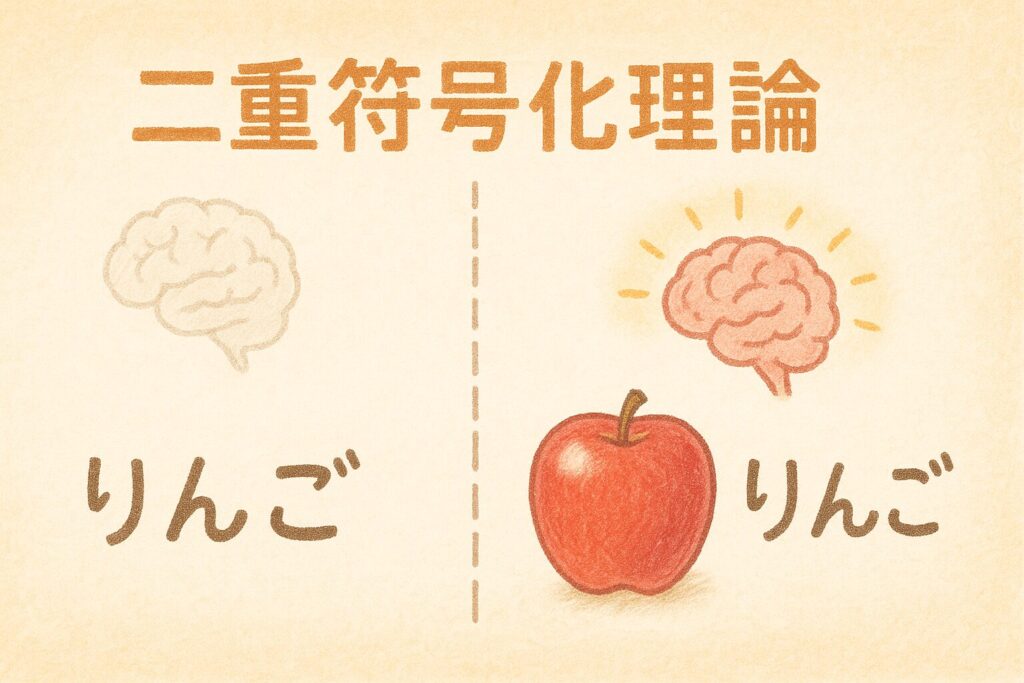

🧠 二重符号化理論(Dual Coding Theory)とは?

パイヴィオは、人間の記憶が「視覚情報」と「言語情報」という2つの独立した経路を使って処理されると考えました

視覚コード(イメージ表象):赤いリンゴの絵を見ると「リンゴ」のイメージが頭に浮かびます。

言語コード(言葉表象):同じものを「りんご」と文字で見ても、ひとつの情報としてしか登録されません。

つまり、画像と文字の両方を使うことで、記憶がダブルで強化されるわけです。

🍎 想像してみてください

ただ「りんご」と文字だけ見た場合

→ 言葉コードだけが動くため、記憶は浅くなりがち。

写真やイラストで赤くてつやつやのリンゴを見ながら「りんご」と読んだ場合

→ 視覚コードと、そこから自然に作られる言語コードの両方が同時に働き、「体験として」心に刻まれて、記憶に強く定着するのでね。

🔬 科学的裏付けも多数

Paivio & Csapo(1973)は、単語だけよりも「画像+言葉」の組み合わせのほうが自由再生の記憶率が

また、多くの研究で「画像 → 言語」の自動ラベリングが見られ、これにより記憶の定着力が増すとされています 。

Paivio&Csapo(1973)とは、

アラン・パイヴィオ(Allan Paivio)とその同僚である

ジョージ・チャポ(George Csapo)が1973年に行った、記憶と視覚情報に関する心理学研究を指します。

「なぜ画像は文字よりも記憶に残りやすいのか?」

それは単に“イメージしやすいから”なのか?

それとも、パイヴィオが提唱した**二重符号化(Dual Coding)**によるものなのか?

🧪 実験の概要

被験者に「単語だけ」または「単語+対応する画像」のリストを提示

数分後、そのリストから覚えているものを自由再生(free recall)させる

結果:画像付きの単語の方が、圧倒的に多く思い出された

🔍 結論

この結果からパイヴィオたちは、

画像は、視覚コードと同時に言語コードも引き出すため、記憶に残りやすい

→ これは単なる「イメージしやすさ」ではなく、「二重符号化効果」によるもの

と結論づけました。

🧠 意味するところ

この研究は、今日私たちが使っている「画像優位性効果(Picture Superiority Effect)」の科学的な土台の一つであり、教育やビジネス資料、マーケティング、Webデザインなど多くの実務分野に影響を与えた基礎研究なのです。

なぜ注目されるのか?

近年、教育現場やプレゼン資料などで「図解」「インフォグラフィック」「ビジュアル教材」が急速に広まっています。これは、視覚情報が記憶に残りやすいという人間の脳の特性を活かした現れだからです。

🧠 Nelson, Reed & Walling(1976)の科学的裏付け

米国の心理学者

Douglas L. Nelson(ダグラス・L・ネルソン)、

Valerie S. Reed(ヴァレリー・S・リード)、

John R. Walling(ジョン・R・ウォーリング)

が行った実験では、被験者に「絵+単語」または「単語のみ」を覚えさせ、後で自由に思い出してもらうという形式を採りました

🔍 彼らが行った実験の概要と結果

実験内容(ペア連想記憶/paired-associate learning)

被験者に「絵+単語」または「単語だけ」のペアを提示し、記憶させる。

例:「りんご」の絵と “apple”、または単語 “apple” だけを提示。

後に自由再生課題(覚えた単語を答える形式)を実施し、記憶率を比較 。

画像の視覚的鮮明さが記憶を強化:絵が鮮明で視覚的意味を持つほど、記憶優位性が強まるという結果が得られました 。

絵が言語コードも喚起:視覚に加えて自然に言語(名前付き)のコードも活性化されるため、記憶が二重に強化されるとの分析結果が得られました

結果、「絵+単語」の組み合わせは単語だけよりも圧倒的に記憶率が高いことが明らかに。これは、視覚情報が「感覚コード」として、言語情報よりも鮮明に脳に刻まれるためと考えられています。

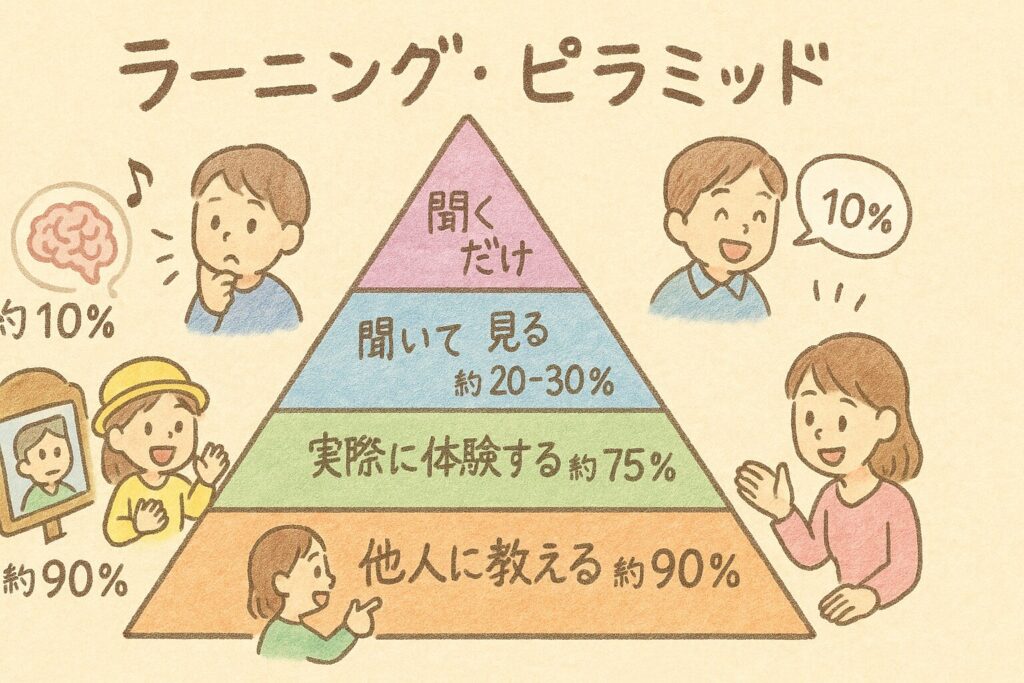

🏛️ NTLの学習ピラミッドから見る「体験と視覚」の力

アメリカのNTLは、「聴く」「見る」「体験する」「教える」まで段階的に記憶定着率が上がるというモデルを提唱しました。

聞くだけ → 約10 %

聞いて見る → 約20–30 %

実際に体験する → 約75 %

他人に教える → 約90 %

NTL Institute for Applied Behavioral Science

(エヌ・ティー・エル応用行動科学研究所)

組織開発、リーダーシップ研修、教育改革、チームビルディングなど、人間の行動と学習に関する応用研究と実践を行う非営利の研究・教育機関です。

⚠️ 注意点:NTLの「学習ピラミッド」は学術的には賛否あり

よく引用される「視覚+体験は記憶定着率が高い」という図(学習ピラミッド)は、NTLが広めたとされるものですが、

📌 出典が明確ではなく、実証データに乏しいという批判も存在します。

そのため、現在ではあくまで「教育的な参考モデル」として扱われています。

学術論文として正式に発表されたものではありません。

📌 なぜこれが重要なのか?

この背景と実験結果から、「視覚+体験」を取り入れることで、学びや伝える力を圧倒的に強化できるということが導き出されています。次章では「具体的にどう生活に取り入れるか」をご紹介します!

実生活への応用例

📘 学習に活かす:記憶が“体験”に変わる学び方

英単語を覚えるとき、ただ「apple = りんご」と書かれた紙を見つめていても、なかなか頭に残りませんよね。

でも「赤いりんごの写真」と一緒に単語を見ると、「甘そう」「朝ごはんのフルーツだな」といった感情やイメージがつながることで、記憶が一気に深まります。

歴史の勉強でも、戦国武将の似顔絵や当時の地図があるだけで、「その時代の空気感」が伝わり、出来事の流れが物語として理解できるようになります。

📊 ビジネスプレゼンに活かす:伝わる力を飛躍的にアップ

会議でパワーポイントのスライドを見たとき、文字ばかりが並んでいると、読み手は途中で飽きてしまいますよね。

でも、たとえば「売上成長率」を棒グラフで見せたり、「顧客の声」を吹き出し風に配置したりすると、一瞬で状況を理解しやすくなるのです。

脳は画像を0.01秒ほどで処理できるとも言われています。つまり、見るだけで理解が加速するのです。

🧠 記憶術に活かす:買い物リストに“絵”をつけてみる

冷蔵庫の前で「何を買うんだっけ?」と悩んだことはありませんか?

そんな時は、買い物リストに「卵 🥚」「牛乳 🥛」「バナナ 🍌」と絵文字や写真を添えておくと、パッとイメージが浮かんで、忘れにくくなります。

これは単なる装飾ではなく、「記憶を視覚的に補強する戦略」です。

👶 育児・子育てに活かす:言葉の“意味”が見えるようになる

小さな子どもに「これは“ぞう”だよ」と教えても、言葉だけではなかなか理解できません。

でも、リアルなゾウの写真や動画、ぬいぐるみなど“見せて・触れさせて”あげると、

「大きい」「灰色」「長い鼻」などの特徴が自然と記憶に定着します。

視覚と五感のリンクは、言語習得の最初の鍵なのです。

✨ すぐ使える!画像優位性を活かす工夫集

📱 スマホメモを「写真+コメント」にする

→ たとえば読書メモやレシピメモを撮影+一言コメントで整理

📒 ノートを「図解ノート」にする

→ 箇条書きだけでなく、関係図やフローチャートで情報を視覚化

🖼️ SNS投稿にイラストを添える

→ 記憶だけでなく「共感」も呼び起こしやすくなります

💻 プレゼン資料に“1スライド1メッセージ+1ビジュアル”を意識する

→ 理解されやすく、印象に残るプレゼンに変わります

注意点や誤解されがちな点

🚫 画像「だけ」に頼らないこと

「画像があるだけで覚えやすくなる」と思って、イラストばかり使った教材を作っても、内容が抽象的すぎたり、関連づけができなければ逆効果です。

画像はあくまで「意味を補強するサポーター」。

言葉との結びつきがあってこそ、初めて記憶に残るのです。

👥 すべての人に効果があるわけではない

学習スタイルには個人差があります。

視覚型:画像で学ぶと理解しやすい人

聴覚型:音声や会話で覚えるのが得意な人

言語型:文字や文章を読み込むことで理解を深める人

画像優位性効果は確かに強力ですが、「誰にでも万能」というわけではありません。

自分に合った学び方を見つけることが、何よりも大切です。

⚠️ 誤った画像は「誤解」を生む

例:地球温暖化の説明に、間違った地図や古いグラフを使ってしまったら…

「間違った理解」や「不安感」を与えてしまうリスクもあるのです。

画像は情報を一瞬で伝える強力なツールである分だけ、正確性と文脈の整合性が不可欠です。

おまけコラム:昔からあった?

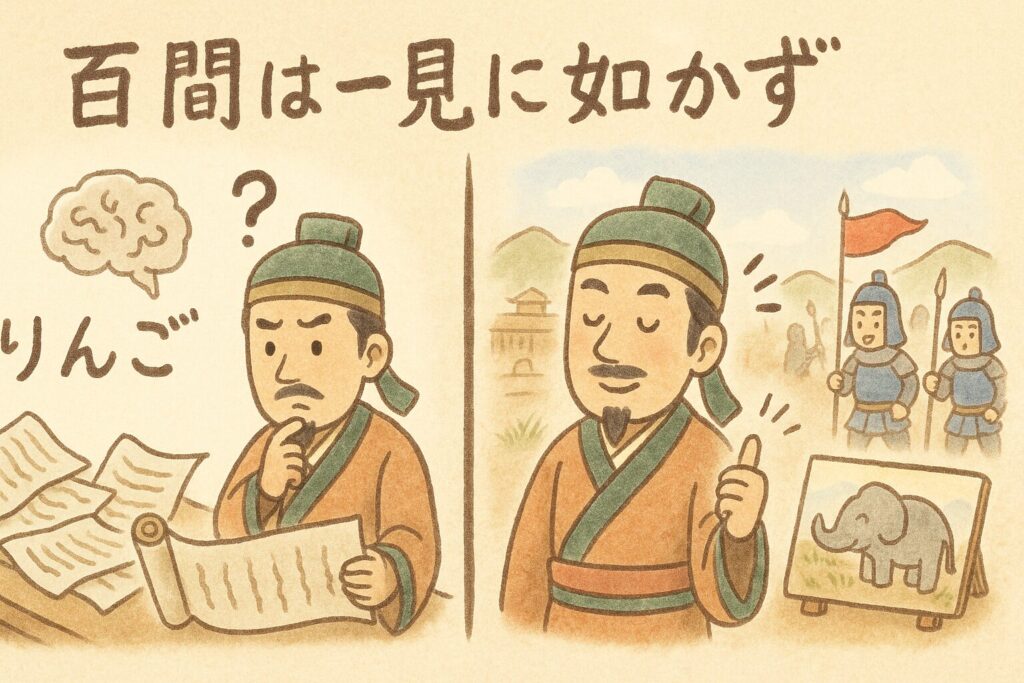

『百聞は一見に如かず(ひゃくぶんはいっけんにしかず)』

ということわざを聞いたことがありますか?

これは、いくら人から話を聞いても、自分の目で一度見た方が理解が深まるという意味です。

まさに『画像優位性効果』のことですね。

🏮実は古代中国でも?「百聞は一見に如かず」の原点

「百聞は一見に如かず」ということわざ、聞いたことがありますか?

意味は、「何度も話を聞くより、自分の目で一度見たほうがよく分かる」というもの。

現代でも、プレゼンでいくら説明されるよりも、1枚の図や写真を見た瞬間に理解が深まるという経験、ありますよね。

実はこの考え方、何百年も前の古代中国の兵法書『孫子(そんし)』にも通じているのです。

📖 孫子の原文と意味

古代中国の軍略書『孫子』の「行軍篇」に、次のような一節があります。

「故に兵を視ることは百聞に如かず」

(こによりて へいをみることは ひゃくぶんにしかず)

これは、

「実際に敵軍を自分の目で見ることは、百回の報告を聞くより価値がある」

という意味で使われています。

つまり、現場を視察することの重要性を説いたものです。

当時の戦では、偵察や報告が重要でしたが、最終的に信頼できるのは「目で見た事実」だという教訓です。

これはまさに現代の『画像優位性効果』と重なる考え方ですね。

🧠 昔も今も、視覚は「信頼」の鍵だった

戦の世界だけでなく、今の社会でも「言葉」より「目で見たもの」が信頼されることが多いです。

「商品レビュー」より、写真付きの口コミの方が信頼できる

「営業トーク」より、図解された資料の方が納得感がある

「聞いた説明」より、1回のデモンストレーションの方が強く伝わる

このように、視覚には「理解を助ける力」だけでなく、「信じる力」もあるのです。

「百聞は一見に如かず」は、単なることわざではなく、私たちの認知の本質をついた古代からの知恵とも言えるでしょう。

「百聞は一見に如かず」という言葉は、

画像優位性効果の本質――「人は視覚から多くを理解する」――を、

遥か昔から語り継いできた知恵と言えます。

私たちが今、図や写真を使って伝えることに注目しているのは、実は“新しい発見”ではなく、“原点回帰”なのかもしれません。

📚 『孫子』ってどんな本?

🔥 古代から語られていた「勝ち方の本質」――それが『孫子』

私たちは毎日、決断の連続の中で生きています。

相手に勝つ方法、無駄な争いを避ける知恵、自分の強みをどう活かすか…。

そんな「戦わないための戦い方」を、2500年前から教えてくれているのが『孫子』なのです。

『孫子』は、中国の軍略家・孫武(そんぶ)によって書かれた、全13章の戦略マニュアルです。

戦い方だけでなく、戦わないための知恵・判断・タイミングの見極めを説いています。

「最上の勝利は、戦わずして敵を屈服させること」

そんな理念が、各章に短く鋭く書かれているのが特徴です。

🏯 昔の戦場から、現代のビジネス会議室へ

この本は単なる歴史書ではありません。

武田信玄や上杉謙信などの日本の戦国武将

ナポレオンや毛沢東などの歴史的指導者

そして今では、孫正義や世界の経営者たちが『孫子』を読み、戦略に活かしています。

なぜなら、『孫子』は「どう勝つか」ではなく、「どう無駄な争いを避けるか」を教えてくれるからです。

🧠 あなたにも使える『孫子』の知恵

たとえば…

「敵を知り、己を知れば百戦殆うからず」

→ 相手の状況と自分の強みを冷静に見極める大切さ。

「勝つことを知る者は、勝てる戦しかしない」

→ チャンスが来るまで無理に動かず、準備を整える戦略。

これは、受験・仕事・人間関係・SNS…あらゆる場面で使える知恵です。

✨ 『孫子』は、戦わずに勝つための知恵の宝庫。

誰かと争ったり、自分に無理を強いたりするのではなく、状況を冷静に読み、最善のタイミングで動くことの大切さを教えてくれます。

現代のあなたの毎日にも、この古代の知恵がきっと役立つはずです。

まとめ・考察

あなたの生活に「画像の力」を活かす方法

🧠 画像優位性効果とは?

視覚情報が、言語情報よりも記憶に残りやすく、理解しやすいという心理学の現象でした。

私たちの脳は、目で見た情報を0.01秒で処理できるほど、視覚処理に特化しています。

だからこそ、画像は知識を「深く・早く・正確に」届けてくれるのです。

🌐 情報があふれる時代だからこそ、「伝える力」が鍵になる

現代は、1日に何千もの情報がスマホから飛び込んできます。

その中で「記憶に残る情報」「共感を得る表現」は、単なる文章ではなかなか難しい。

私は実際に、プレゼン資料を文字中心から図解+写真+1スライド1メッセージに変えたことで、相手の反応が大きく変わりました。

「わかりやすかった」「印象に残った」と言われる機会が増えたのです。

画像の力は、ただの飾りではなく、相手の理解と感情を動かす手段なのだと実感しました。

🔧 今すぐできる小さな実践

📘 ノートに図解を入れてみる

🧒 子どもに英語を教えるときに「絵カード」を使う

📝 SNSやブログ投稿に「1枚の写真」や「簡単な図」を添えてみる

ほんの小さな工夫ですが、驚くほど記憶や反応が変わることに、きっと気づくはずです。

💬 あなたならどう活かしますか?

「授業の内容をイラストにしてみようかな?」

「ToDoリストにアイコンをつけて忘れにくくしようかな?」

「スライドに写真を入れて、もっと伝わる話し方をしてみようかな?」

あなたの毎日のちょっとした行動が、記憶力とコミュニケーション力を一気に高めるチャンスになります。

さらに学びたい人へ

おすすめ書籍紹介

『Visual Thinking(ビジュアル・シンキング)』

『The Back of the Napkin(バック・オブ・ザ・ナプキン)』

『The Magic of Memos(メモの魔力)』

特徴とおすすめ理由

📗 『Visual Thinking(ビジュアル・シンキング)』

著者:ルドルフ・アーンハイム(Rudolf Arnheim)

出版社(英語版):University of California Press(初版1969、改訂版2004)

✔ 特徴・おすすめポイント

視覚と思考は密接につながっているとする認知心理学の古典。

「言語より視覚が優先される」という発想を深く掘り下げ、

私たちが“見ること”から学ぶ意味を哲学的に解説。

芸術・デザイン・教育・プレゼン資料など、

あらゆる視覚情報に関わる人にとってのバイブル。

揺るぎない理論と豊富な実例で、読み進むほどに視覚の力に感動します。

📘 『The Back of the Napkin(バック・オブ・ザ・ナプキン)』

著者:ダン・ローム(Dan Roam)

出版社:Portfolio(米国)、Penguin Random House 系列、初版2008・拡張版2013

✔ 特徴・おすすめポイント

「ナプキン1枚で問題解決できる」というキャッチーなコンセプト。

著者自身が米国企業や政府機関で磨いたビジュアル思考術を、

誰でも使える実用的な“絵”のツールとして提供。

シンプルかつ即効性のあるテクニックで、

会議やプレゼン・個人の思考整理にすぐ役立つ入門書。

Fast CompanyやBusinessWeekで「Creativity Book of the Year」に選出されるなど、実績も申し分なし。

📗 『The Magic of Memos(メモの魔力)』

著者:前田裕二(まえだ ゆうじ)

出版社:幻冬舎(NewsPicks Book シリーズ)、2021年刊行

✔ 特徴・おすすめポイント

メモを取りながら自分の思考を「見える化」、アイデアに連鎖させる手法を紹介。

ただのノートではなく、思考の“可視化ツール”としてのメモの使い方を指南。

著者は実業家として成功した人物で、実践に基づいたノウハウが豊富。

SNSでの書評やシェアも多く、現代人に合った視覚+言語の思考整理法として話題。

💡 総括

理論重視なら:『Visual Thinking』

→ 視覚と思考の関係を哲学的・心理学的に深く理解したい人向け

実践派には:『The Back of the Napkin』

→ ビジネスや日常で「すぐ使える」視覚思考メソッドを探している人向け

メモ術系が好きなら:『メモの魔力』

→ 思考整理・アイデア創出に「視覚+言葉」で取り組みたい人向け

✍️ ブログ記事の締めの文章

私たちの脳は、思っている以上に「視覚」によって多くのことを理解し、記憶しています。

『画像優位性効果』という現象を知ることで、日々の学びや仕事、そして人とのコミュニケーションが、少しだけうまくいくヒントが見つかるかもしれません。

小さなメモに絵を添えること、資料にひとつの図を加えること。

そんな些細な工夫が、相手の心に届くきっかけになるのです。

ぜひ今日から、「伝える」ときも「覚える」ときも、“目で見て理解する力”を意識してみてください。

あなたの毎日が、少しずつ変わり始めるはずです。

📝 補足とお願い

今回ご紹介した内容は、筆者個人で調べられる範囲で、信頼できる情報をもとに丁寧に調べ、まとめたものですが、

認知心理学の世界、心理学や脳科学の分野は日々研究が進んでおり、今後新たな発見や見解が示される可能性もあります。

また、学習スタイルには個人差があり、「画像だけが絶対」と断言することはできません。

この記事はあくまで「一つの考え方」として参考にしていただき、ご自身のスタイルに合わせた情報活用をしていただけたら幸いです。

この記事が、その入り口として少しでもお役に立てば嬉しいです。

他の視点や考え方もぜひ探しながら、ご自身のスタイルに合った使い方を見つけてくださいね。

あなたの記憶に、今日のこの記事が“鮮やかな一枚の画像”のように残りますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント