『お花見』は『桜(染井吉野【ソメイヨシノ】)』だけじゃない?

由来と歴史から見直す日本人の花見観

『お花見』=『桜(染井吉野【ソメイヨシノ】)』?

平安から江戸までの歴史と本来の花見の意味を探る

春のやわらかな日差し、

川沿いにふわりと舞う桜の花びら。

そんな景色の中でお弁当を囲む「お花見」は、

子どもも大人も楽しめる春の風物詩ですよね。

でも、ちょっと待ってください。

『お花見』って、

『桜(染井吉野【ソメイヨシノ】)』を見なきゃダメなの?

そう思ったことはありませんか?

実は日本のお花見は、はじめから桜だけを見ていたわけではありません。

むしろ、『梅の花』が主役だった時代もあったのです。

ではなぜ、桜がお花見のシンボルとして

これほどまでに日本人に愛されるようになったのでしょうか?

この秘密を知ると、

あなたの春の景色が、もっと鮮やかに変わるかもしれません。

お花見の不思議と歴史を、一緒にひもといてみませんか?

お花見とは?

〜そもそも何を見る行事?〜

春といえばお花見。

桜の下でお弁当を広げて…そんな風景を思い浮かべる方も多いでしょう。

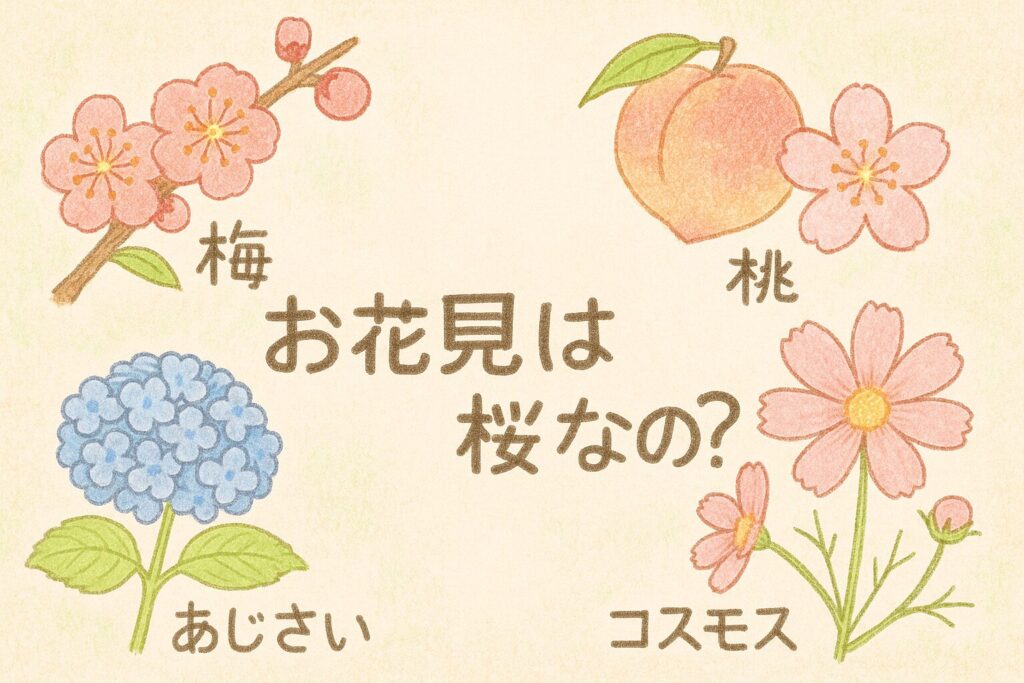

でも、実はお花見に「桜」を見なければいけないという決まりはないんです。

日本の「花見」は、春に咲く花をめでる文化として生まれました。

お花を見ながら季節の移り変わりを感じ、人と人の絆を深める大切な時間として受け継がれてきました。

梅から桜へ…移り変わった理由とは?

歴史をひもとくと、奈良時代には「梅の花」がとても人気でした。

中国から伝わった梅は、高貴な香りや早春に咲く可憐な姿が愛され、万葉集にも梅の歌がたくさん残されています。

人々は春を告げる花として梅を愛でながら、自然の恵みに感謝していたのです。

しかし平安時代になると、桜の人気が一気に高まります。

山桜の美しさに魅了された貴族たちが、桜をお花見の中心に据えるようになりました。

桜の「パッと咲いてパッと散る」その潔さが、

はかなさを美徳とする「もののあはれ」という平安の美意識に強く響いたのです。

✅ 「もののあはれ」の意味

もののあはれ(物の哀れ) とは、

「物事のはかない移ろいに触れて心を動かされる感情」

を指します。

「もの」とは世の中のあらゆるもの

「哀れ」とは悲しみではなく「しみじみと心を動かされること」

という意味を持っています。

✅ どんな感覚?

たとえば

散りゆく桜に胸が締めつけられる

季節の変わり目に少し切なくなる

美しいけれど長くは続かない景色に感じる感動

こうした「一瞬のきらめき」や「失われることの美しさ」に

人の心が揺さぶられる感覚が「もののあはれ」です。

✅ 平安時代の美意識としての「もののあはれ」

平安貴族たちは、この

「いつか失われるからこそ、今の美しさに深く感動する」

という価値観をとても大切にしていました。

だからこそ、

・パッと咲いてパッと散る桜

・流れる川の水

・沈む夕日

といった“はかないもの”に強く惹かれ、

和歌や物語に多く残したのです。

🌸 まとめると

「もののあはれ」とは

→ はかなさを尊ぶ美意識

→ 失われるものにこそ深い価値を見出す感性

と言えるでしょう。

さらに江戸時代になると、

八代将軍・徳川吉宗が庶民の楽しみとして各地に桜を植え、

人々に春を楽しんでもらうよう奨励しました。

この政策により、桜のお花見は武士から庶民へと広がり、現在のように日本中で楽しまれる行事となったのです。

「お花見=桜」という強いイメージは、こうした長い歴史の積み重ねで作られてきた文化だったのですね。

散りゆく桜に、ほんの一瞬でも人生を重ねる。

私たち日本人は、そんな切なさや喜びを、花見の中に受け止めてきました。

だからこそ桜は、ただの春の花ではなく、私たちの心に寄り添う大切な「象徴」なのです。

「今年は桜以外のお花見をしてみるのもいいかもしれない」

そんな風に自由に季節を楽しむ気持ちを、ぜひ思い出してみてください。

なぜ桜が選ばれたのか?

〜平安時代の価値観と美意識、そして江戸の大改革〜

平安時代の貴族たちは、自然の移ろいやはかなさを愛でる「もののあはれ」という美意識を大切にしていました。

桜は、咲いてから散るまでの短さが、人の命のはかなさや栄華の移ろいと重なり合い、その潔さゆえに多くの和歌で詠まれました

たとえば

在原業平(ありわら の なりひら)の

「世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし」

の和歌にも、その想いが込められています。

桜があるからこそ、散りゆく花に心がかき乱されるけれど、それがまた愛おしい。

平安の人々はそんな複雑な感情を桜に重ね、特別視したのでしょう。

桜があるからこそ散る姿に心がざわめくけれど、もし桜がなければ春はもっとのどかに過ごせたのに……

と詠むほど、桜は人々の感情を揺さぶる特別な花だったのです

在原業平とは

平安時代前期の歌人で、六歌仙・三十六歌仙のひとりとしても有名です。

生没年は825年頃〜880年頃。

在原氏の出身で、平城天皇の曾孫にあたる名門の血筋でした。

恋多き貴公子として伝説化され、『伊勢物語』の主人公(モデル)とも言われます。

繊細で情熱的な和歌を数多く残し、特に桜や恋の歌で知られています。

〜江戸の町を変えた〜

八代将軍・徳川吉宗(とくがわ よしむね)

の「桜政策」

時代が下り江戸時代。

八代将軍・徳川吉宗は享保の改革で「質素倹約」を掲げる一方、人々の楽しみを奪わないよう配慮し、

庶民にも季節を楽しむ娯楽を与えることを考えました。

そこで江戸の各地に桜を植えさせたのです。

八代将軍・徳川吉宗とは?

江戸幕府の8代目の将軍です。

生年:貞享元年(じょうきょう がんねん)1684年、和歌山藩の紀州徳川家の出身でした。

没年:寛延4年(かんえん よねん)1751年

将軍職に就いた年(8代将軍就任)

享保元年(きょうほう がんねん):1716年から約20年間にわたり将軍として政治を行い、

享保の改革(きょうほうのかいかく)を行った期間

享保元年〜延享2年ごろ:1716年〜1745年ごろ

当時の財政の乱れを立て直すために「享保の改革」という大きな改革を行いました。

この改革では、

・お金を無駄に使わないようにする

・役人の働きを見直す

・農民や町人の暮らしも守る

といった方針が示されました。

「質素倹約」の考えでしたが、

人々から楽しみまで奪うのは良くないと考えた吉宗は、

飛鳥山や隅田川沿いにたくさんの桜を植えて、庶民も楽しめるお花見を広めたのです。

そのおかげで、春になると江戸の人々が集まって桜をめでる文化が生まれ、

今の「お花見=桜」というイメージにつながりました。

「暴れん坊将軍」というテレビドラマでも有名なので、

名前だけは聞いたことがある人も多いかもしれませんね。

桜の植木として

代表的なのが飛鳥山(現在の東京都北区)や隅田川沿いの桜並木。

もともと人々が集まりやすい場所に桜を植えることで、誰もが気軽に花見を楽しめるようにしました。

これにより「お花見」は武士や貴族だけの特権ではなく、庶民にも開かれた春の風物詩へと広がっていったのです。

また、桜は成長が比較的早く、花の見栄えも良いので「植えて数年で景観が整う」という利点もありました。

経済的にも庶民の商売を盛り上げる効果が期待され、花見客が集まることで屋台や土産物屋がにぎわい、

町の活性化にも一役買ったとされています。

こうして桜は江戸の町にとって、

「人々に季節の喜びを届ける花」であり、

「まちづくりのアイコン」でもあったのです。

その江戸文化が全国へ波及したことで、

「お花見といえば桜」というイメージは日本全体に定着し、

現代まで脈々と受け継がれてきたのですね。

実生活での「お花見」の応用

〜桜だけじゃない楽しみ方〜

「お花見=桜」というイメージはとても強いですが、

実際には桜だけに限らず、さまざまな花を楽しむのが本来の「花見」の姿です。

たとえば奈良時代には梅の花をめでる「梅花の宴(ばいかのうたげ)」が盛んに行われていました。

また桃の花は邪気を払う縁起の良いものとして愛され、

藤はつるのしなやかさと優雅さから貴族に人気がありました。

現代でも、季節ごとに身近な花で「花見」を楽しむことができます。

少し視点を変えるだけで、日常がもっと豊かになりますよ。

✅ 身近にできるお花見のヒント

春:梅や桃の花で一足早く春を感じる

夏:あじさいや百日紅(さるすべり)の花を楽しむ

秋:紅葉狩りを「赤い花」と見立てて愛でる

冬:椿や水仙など、冬に咲く花を観賞する

家の近所:鉢植えや道端の小さな花壇でも立派なお花見になる

つまり、「桜だけ」と思わずに「四季の花を愛でる」ことこそが

日本のお花見の本当の魅力なのです。

注意点や誤解されやすい点

〜桜とお花見の深い関係〜

「お花見」と聞くと、ついついお酒を飲んで盛り上がる宴会を思い浮かべる人が多いかもしれません。

でも本来のお花見は、花そのものを静かに鑑賞し、自然の恵みに感謝する行為が中心でした。

桜の下で大騒ぎするだけが花見ではなく、

花のはかなさ、美しさに思いを寄せる時間も大切にしたいですね。

また、桜といっても「ソメイヨシノ」だけではありません。

日本にはおよそ100種類以上の桜があり、咲く時期や咲き方もさまざまです。

江戸時代の庶民の花見は、一種類の桜だけでなく

いろいろな桜を見て回りながら1か月以上も花見を楽しんだという記録が残されています。

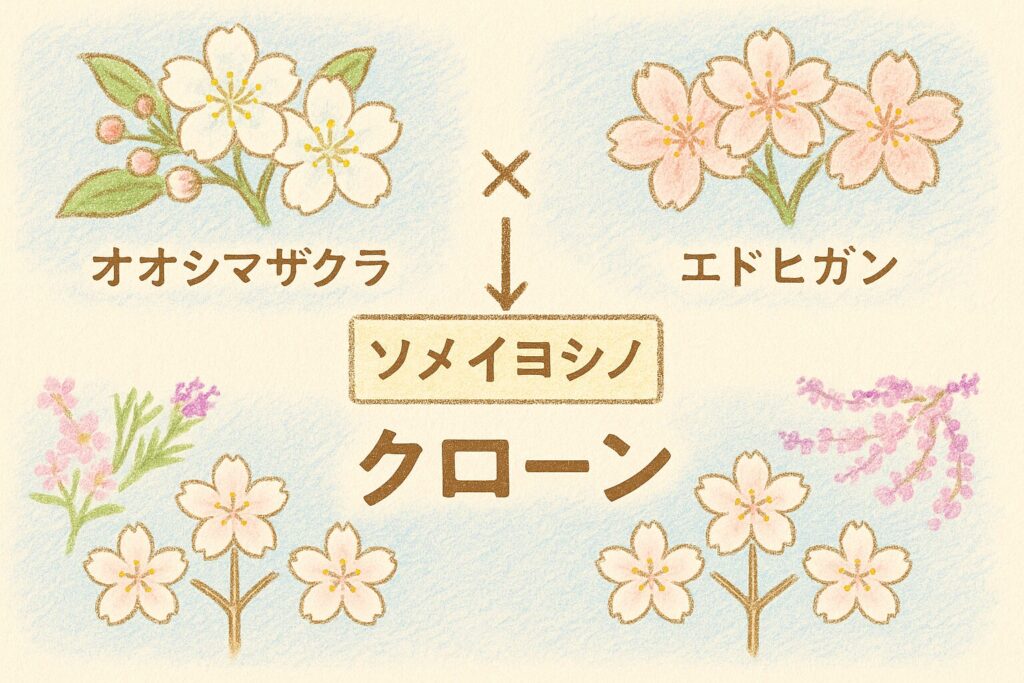

染井吉野(ソメイヨシノ)の特徴

ソメイヨシノは江戸時代の終わりごろに、

東京の染井村(現在の豊島区あたり)の植木職人たちによって作り出された品種です。

特徴は、

✅ 成長が早く

✅ 一斉に開花し

✅ 見ごたえのある淡いピンク色の花

そして、ほとんどのソメイヨシノは接ぎ木や挿し木で増やしたクローンなので

全国の木がほぼ同じ遺伝子を持っています。

これにより、同じ時期にぱっと咲き、ぱっと散る桜の大群が作り出す

壮大な景観が多くの人の心をつかみました。

その一斉に散る姿に、日本人ははかなさや潔さを重ね、

特別な思いを抱いてきたのですね。

5. おまけコラム

〜染井吉野(ソメイヨシノ)の秘密と日本人の美意識〜

日本中で春を告げる花として親しまれるソメイヨシノ。

その誕生は江戸時代の終わりごろにさかのぼります。

当時、江戸の染井村(現在の東京都豊島区あたり)で活躍していた植木職人たちが、

大島桜(オオシマザクラ)の華やかさと

江戸彼岸(エドヒガン)の花の繊細さを組み合わせ、

交配によって作り出したのが

染井吉野(ソメイヨシノ)です。

職人たちは自分たちの技を誇りに思い、この桜を広めるために全国に苗木を送り出しました。

この桜の特徴は、種では増やせないということ。

種から育てると親と同じ花が咲かないため、

接ぎ木や挿し木でクローンとして増やす方法しかありません。

その結果、全国に植えられたソメイヨシノは、ほとんど同じ遺伝子を持つ「分身」のようなものです。

だからこそ、日本のあちこちに植えられたソメイヨシノは

同じタイミングで咲き、そして一斉に散ります。

春のわずかな期間に一面を桜色に染め上げ、

数日で潔く散りゆく――

その劇的で一瞬の美しさが、人々の心に深く刻まれるのです。

日本人が大切にしてきた「もののあはれ」という美意識には、

はかなく散る花の中に人生の無常を感じ取り、

今この瞬間を大切に生きようという気持ちが込められています。

だからこそ、咲いて散るソメイヨシノの姿は、

「人の生き方」そのものを映す花として愛されてきたのかもしれません。

「一度しかない春を、思いきり咲き誇って散る」

その姿に、私たちは自分自身を重ねているのかもしれませんね。

もしあなたが桜の下で「きれいだな」と感じたとき、

その美しさの裏に、江戸時代の職人の情熱と

日本人の美意識の歴史が流れていることを思い出してみてください。

その瞬間、桜の花が、もっと特別なものに見えてくるかもしれません。

ソメイヨシノの「種」から育てるとどうなるのか?

結論からいうと、

ソメイヨシノの種からも「桜」は咲きます。

ただし、その花は「ソメイヨシノと同じ花」にはならない

というのが正しい答えです。

なぜかというと、

『ソメイヨシノ』は「オオシマザクラ」と「エドヒガン」の交雑種(ハイブリッド)なので、

自分自身では安定した同じ遺伝子を子孫に伝えられません。

つまり種から芽が出ても、親と同じ形・性質をもつ花を咲かせるとは限らないのです。

たとえると

雑種のメロンのタネを植えると元と同じ味のメロンは採れない

のと同じ理屈です。

そのため、確実に「ソメイヨシノと同じ花」を全国に広めるには

接ぎ木(つぎき)や挿し木(さしき)

によってクローン(遺伝子コピー)を作り続けるしかなかった、

というわけです。

✅ 接ぎ木

・別の木の枝や芽を、台木(だいぎ)と呼ばれる他の木にくっつけて育てる方法

・台木の根の力を借りて、接いだ枝を成長させる

・たとえば「ソメイヨシノの枝」を別の桜の台木に接ぐことで、同じ花を咲かせることができる

・果樹(リンゴやモモなど)でもよく行われる

✅ 挿し木

・枝や茎を切り取って土や水に挿し、根を出させて増やす方法

・台木は必要なく、枝だけで根を出して育つ

・植物をクローンで増やすときに使いやすい

・桜の場合は若い枝を挿し木して増やすこともあります

🌸 ざっくりまとめると

接ぎ木 →「台木+枝」で育てる

挿し木 →「枝だけ」で根を出して育てる

どちらも遺伝的に親と同じ性質の植物を増やすクローン増殖の技術です。

まとめ・考察

「お花見=桜」というイメージの原点は平安時代の貴族文化にあり、

さらに江戸時代に庶民へと広がったことがわかりました。

でも本来、お花見は季節の花を愛でる行為全般を意味する行事です。

皆さんも「桜だけにこだわる必要はないんだ」と知っていただけたのではないでしょうか。

季節の花を通して、日々の暮らしに彩りを取り戻すきっかけにしてみてください。

「もし桜以外の花でお花見をしてみたら、どんな気分になるのかな?」

そんな問いを自分に投げかけてみるのも楽しいですね。

あなたなら、このお花見の楽しみ方をどう活かしますか?

さらに学びたい人へ

関連リンク・おすすめ書籍

文化庁「日本の年中行事」

『日本人と桜』大貫茂 (中公新書)

『桜の科学』勝木俊雄 (SBクリエイティブ)

特徴とおすすめ理由

文化庁「日本の年中行事」

著者(監修・編集)文化庁(日本の文化行政を担う官庁)

出版社(運営者)文化庁公式ホームページ

特徴 お花見を含む日本の伝統行事について、由来・歴史・行われ方などを

正確かつ網羅的にまとめた公的資料です。

おすすめ理由 信頼性が非常に高く、日本文化を学ぶうえで基礎知識として活用できます。

小学生から大人まで幅広く役立つ内容で、歴史的背景を深く理解できます。

『日本人と桜』

著者 大貫 茂(おおぬき しげる)

→日本各地の桜を撮り歩くフォトライター、桜に関する紀行・文化研究の著者

出版社 中央公論新社(中公新書シリーズ)

特徴 桜を愛する日本人の感性や文化を、紀行文や写真を交えながらわかりやすく紹介。

花の種類だけでなく、人々の暮らしや桜に託した想いに迫ります。

おすすめ理由 エッセイ感覚で読めるため、歴史が苦手な人にも親しみやすく、桜にまつわる人情味あるストーリーが心に響きます。

『桜の科学』

著者 勝木 俊雄(かつき としお)

→森林総合研究所の研究者で、桜の遺伝子や生態に詳しい「さくら博士」

出版社 SBクリエイティブ(サイエンス・アイ新書シリーズ)

特徴 桜の種類や進化、遺伝子の研究成果を科学的にまとめた一冊。

桜の意外なルーツや最新の知見も含めて解説しています。

おすすめ理由 「ソメイヨシノはクローンなのか?」といった素朴な疑問に

科学的に答えてくれる貴重な本で、理系の視点で桜を見たい人に特におすすめです。

| タイトル | 著者 | 出版社・運営者 | 特徴・おすすめ理由 |

|---|---|---|---|

| 文化庁「日本の年中行事」 | 文化庁 | 文化庁ホームページ | 伝統行事を正確に学べる公的資料 |

| 日本人と桜 | 大貫 茂 | 中央公論新社 | 桜を愛する日本人の心情に寄り添う紀行 |

| 桜の科学 | 勝木 俊雄 | SBクリエイティブ | 科学的に桜を学べる「さくら博士」の一冊 |

🌸 締めの文章 🌸

お花見といえば桜、というイメージには、長い歴史と日本人の心の移ろいが映し出されていました。

でも、本来のお花見は「季節の花を愛でる」気持ちが大切であり、

どの花にも、その季節ならではの美しさがあります。

桜だけにこだわらず、これからは身近に咲くいろいろな花にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

散りゆく花に人生を重ね、はかなさの中に輝きを見いだす——

そんな日本人らしい美意識を、これからも大切にしていきたいですね。

補足注意

今回の記事は、作者個人調べられる範囲で、信頼できる史料や公的情報をもとにまとめた内容ですが、

お花見の歴史や文化については学術的にも多様な見方があります。

今後、新たな発見や解釈が生まれる可能性もあることを心にとめておいてください。

一つの参考情報としてお楽しみください。

ソメイヨシノのように、一瞬だからこそ輝く美しさを、

どうかこれからのお花見でも大切にしてみてください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント