日本人なら一度は経験する“正座”。

だけど、その本当の意味や歴史を知っている人は、案外少ないのではないでしょうか。

意外と身近にあるこの日本文化 ー正座の本当の理由とは?

「長い時間正座をすると足がしびれてしまう……。」

誰もが一度は経験したことがあるこの座り方。

ところで、どうして日本には正座という文化があり、

しかも「きちんとした座り方」とされるのでしょうか?

現代では、畳の家が減り正座の機会も減りましたが、

それでもお正月やお祝いの場で正座をすると、

「きりっと心が引き締まる」あの感覚がありますよね。

例えば、お正月の初詣、茶道の席、冠婚葬祭など「かしこまった場面」では

当たり前のように正座をしますよね。

――その心の凛(りん)とした響きこそ、

正座が日本文化に根づいた理由なのです。

しかし――

「そもそも戦国時代までは、殿様もお姫様も“立膝”や“胡坐”だった」

なんて聞くと、ちょっと驚きませんか?

この記事を読むことで

✅正座の本当の意味と歴史

✅日常で役立つ正座の活かし方

✅正座の誤解と正しい知識

を、やさしく分かりやすく学べます。

正座にまつわる「モヤモヤ」を一緒にスッキリさせましょう。

正座とは?

正座とは、両膝を床につき、足の甲をしっかりと畳や床に寝かせ、その上にお尻をのせる座り方のことです。

日本では「相手への敬意」や「礼儀正しさ」をあらわす伝統的な座法として定着しています。

では、そもそも正座のルーツはどこにあるのでしょうか。

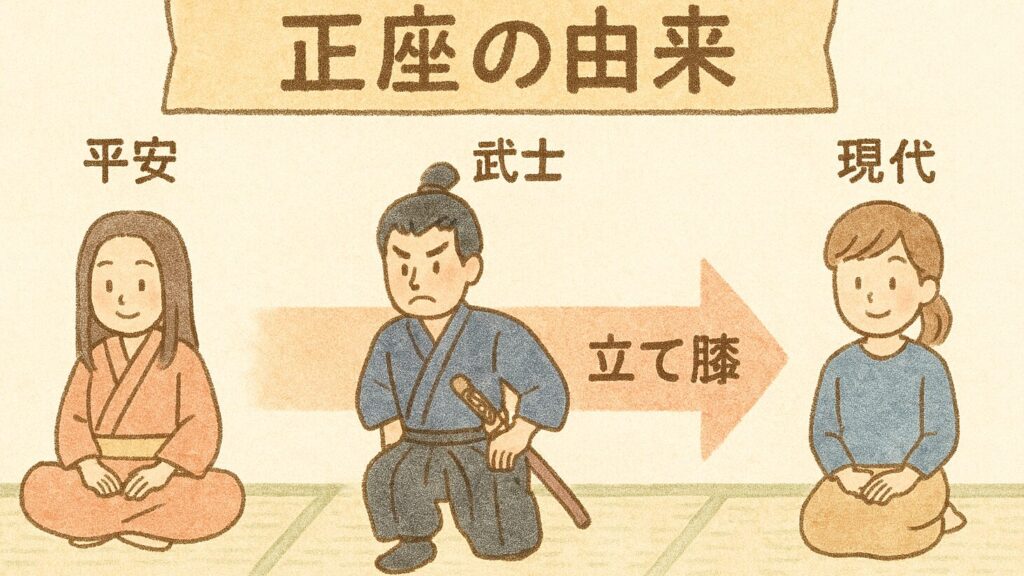

実は、古代から日本では「座る」文化として胡坐(あぐら)や立膝(たてひざ)が一般的でした。

平安時代の貴族やお姫様も、基本的には胡坐に近い座り方で生活しており、正座はむしろ神仏を礼拝するときなど、特別な場面にだけ用いられていました。

この特別な座り方は、当時「端座(たんざ)」と呼ばれていました。

「端座」とは「端正に座る」「姿勢を正しく整える」という意味を含み、仏前や儀礼での敬虔な気持ちを示すときに選ばれた座り方だったのです。

日本古来の礼法の中で用いられた表現です。

具体的な座り方としては、

✅ 背筋をまっすぐに伸ばす

✅ 両膝を揃えて折り曲げる

✅ 足の甲を床にしっかりとつける

✅ お尻をかかとの上にのせる

という、現在の「正座」とほぼ同じ座り方を指していました。

ただし当時は「端座」とは、単に座り方の名前というより

「礼儀正しく座る姿勢そのもの」 を表す意味合いが強かったとされています。

胡坐や立膝であっても

あるいは正座であっても

「場にふさわしい、端正で整った姿勢で座る」ことを総称して「端座」と呼ぶケースもあったのです。

特に仏前や儀式のときに、

「気持ちを落ち着けてまっすぐに座る」という作法として

この言葉が尊ばれてきました。

鎌倉・室町期にかけて武士階級が台頭すると、武家の礼法として「相手に対して敵意がない」ことを示す正座の意味合いが強くなり、徐々に広がっていきました。

武士は立膝のようにすぐ立ち上がれる姿勢ではなく、正座をすることで「わたしは敵意がない、戦う気はない」と示す作法にしたのです。

さらに江戸時代には、武家の礼法が町民や庶民にも影響し、茶道や華道などの「型」を大切にする文化の中で正座が標準の座り方として定着しました。

庶民にまで広がった大きなきっかけは、寺子屋などの教育現場での「きちんとした学びの姿勢」としての採用だったといわれています。

そして「正座」という言葉が広く使われるようになったのは明治15年(1882年)ごろから。

学校教育で「正しい座り方」として全国的に広められたことで、私たちが知る「正座」という呼び名が一般化していきました。

正座は単に足を折りたたんだ座り方ではなく、

日本人の「礼儀」「尊敬」「調和」をあらわす、大切な文化の一つと言えるでしょう。

なぜ注目されるのか?(背景・重要性)

「正座」はどうしてここまで“礼儀の象徴”として大切にされてきたのでしょうか?

その理由をたどると、江戸時代の武家社会に行き着きます。

武士たちは主君に対して敬意を示すと同時に、「私は攻撃の意志がありません」という証として、

すぐに立ち上がれない状態で座る正座の形を取り入れました。

これは当時の厳しい身分社会の中で、相手に安心感を与えるための非常に重要なメッセージでした。

具体的には、大名の前での謁見(けっけん)の場や、茶道の席でのもてなしの場など、

あらゆる「公式の場」で正座が使われ、礼儀の基本として伝えられたのです。

謁見(けっけん)とは、

身分の高い人(たとえば殿様や将軍、天皇など)に直接お目にかかって

言葉を交わしたり、礼を尽くしたりする正式な場のことを指します。

いわば

✅「高い身分の方と会うための、きちんと整えられた面会」

のようなイメージです。

特に武士社会では、主君に失礼がないように

正しい作法で正座をして挨拶する「謁見の儀式」がとても大切にされていました。

さらに明治維新のあと、西洋文化の流入とともに学校教育の場でも

「きちんとした日本人らしい姿勢」として正座が推奨されるようになりました。

小学校の教室でも、教員の指導で「背筋を伸ばして座りましょう」といった号令があったのは

正座文化の名残といえるでしょう。

現代でも茶道や華道、武道の稽古で正座を行うのは、

単に礼儀だけでなく「姿勢を正して心を整える」という精神修養の意味が大きいからです。

たとえば剣道の道場では、稽古の最初に正座をして黙想(もくそう)を行い、

「これからの稽古に集中します」という気持ちを整えます。

このように正座は、単なる座り方以上に 心の準備を表現する文化 だと言えます。

実生活への応用例

「正座なんてもう和室でするしかないでしょ?」

そう思う方も多いかもしれません。

でも実は、現代の生活の中でもちょっと工夫して取り入れることで

意外なメリットを感じられます。

たとえば

✅ テレワークでダラけた気分をリセットしたいとき

椅子にずっと座っていると姿勢が崩れがちですが、

一度床に座って正座してみると、背筋が伸びて呼吸が深くなり

「さあやるぞ」と気持ちを切り替えるスイッチになります。

✅ 大事な試験や面接の直前

本番前の数分間、正座して軽く深呼吸するだけでも

緊張をうまく整える効果があるとされています。

実際、茶道のお点前の前に正座で深呼吸する所作も、

心を落ち着けるためにとても理にかなった行動なのです。

✅ 子どもの学習習慣づくり

小学生のお子さんに

「宿題を始めるときだけ1分正座」

と決めるだけで、だらっと机に向かうより集中度が変わるという声もあります。

「最初に正座→終わったら自由に座ってOK」というルールをつくると、

習慣づけとしてとても役立ちます。

長時間続ける必要はまったくありません。

1分でも2分でも、「背筋を伸ばして心を整える」という意味で

正座を活用してみてはいかがでしょうか?

注意点や誤解されがちな点

「正座をすると足が短くなる」

「骨格がゆがむから成長に悪い」

そんな声を聞いたことがある方も多いと思います。

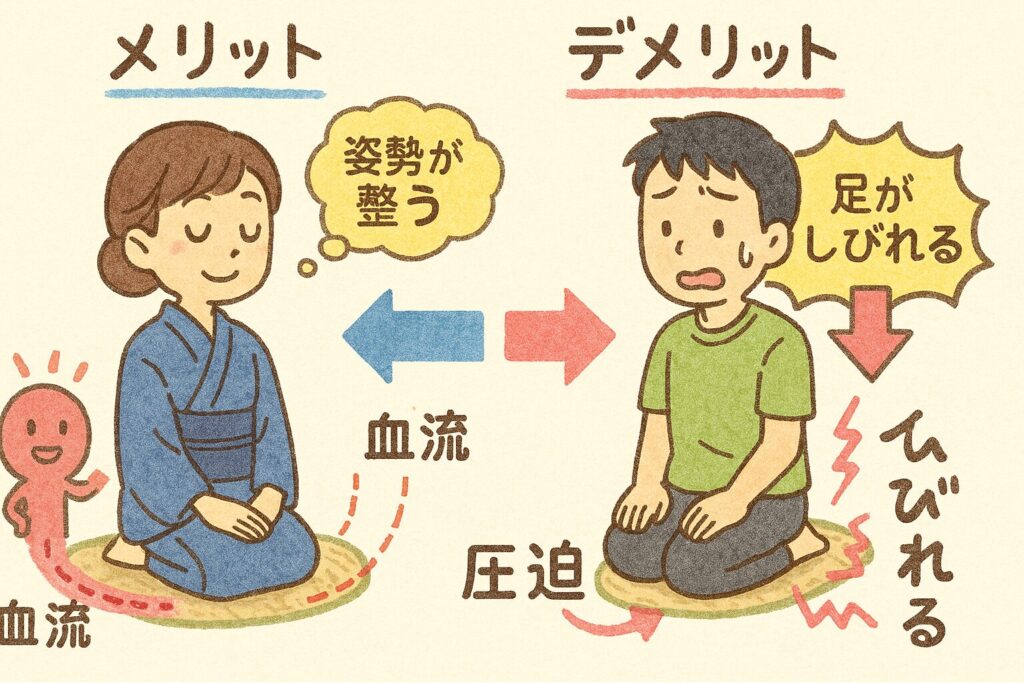

確かに、長時間の正座で足にしびれを感じたり、血流が悪くなったりする経験は誰でも一度はありますよね。

ただし、医学的には 正座そのものが足を短くする、

骨格を変形させる といった根拠はありません。

(日本整形外科学会でも否定的な見解が示されています。)

実際には、別の問題が示唆されています

昔と比べて

✅生活様式の変化(椅子中心の生活)

✅運動量の低下

などで、子どもたちの筋力や姿勢のバランスが変わってきていることが「姿勢の崩れ」の原因だと考えられています。

例えば、昭和30年代までは和室が主流で子どもも自然に正座をしていましたが、現在はソファ中心の暮らしで、床に座る習慣が減少。

これにより太ももの筋力が低下し、立つ・座るの基本姿勢が不安定になっているとの指摘もあります。

ただし注意点として

✅長時間の正座は血流が滞る

✅神経の圧迫でしびれや痛みが出る

といったデメリットは確かにあります。

特に膝に痛みを抱える方や、足のしびれや冷え症が強い方は

無理に続けるのはおすすめできません。

こまめに立ち上がって足を伸ばしたり、

クッションや座布団で高さを調整したりすることで負担を減らしましょう。

「正座しなければ失礼!」と決めつけすぎず、

できる範囲で上手に取り入れる のが一番大切です。

おまけコラム

〜正座の意外な効果〜

「正座をすると、なぜか落ち着く」

そんな不思議な感覚を経験したことはありませんか?

これは偶然ではなく、ちゃんと理由があります。

正座の姿勢は

✅背筋が自然に伸びる

✅お腹の空間が広がり腹式呼吸になりやすい

✅下半身が安定する

といった条件がそろい、

気持ちを安定させる「マインドフルネス」の要素を含んでいるのです。

たとえば瞑想(めいそう)をするとき、

「背筋を伸ばして座る」

「下半身を安定させる」

という基本姿勢をとりますよね。

これは正座と共通しています。

少し心がざわついたとき、

✅リビングの床に正座して深呼吸

✅仕事の前に1分だけ正座して気分を整える

そんな小さな習慣で、驚くほど心に落ち着きが生まれます。

たとえ1分でも「自分の意志で姿勢を整える」という動きは

心のスイッチを切り替えるきっかけになります。

正座はまさに

日本版のマインドフルネス

といえる存在なのかもしれません。

千利休も正座をしていない?

「千利休といえば茶の湯の大成者であり、厳格な作法の象徴」と考える人は多いかもしれません。

しかし実は、千利休が現在のように足の甲をすべて床につけて座る“正座”をしていた、という確かな証拠は残っていないのです。

千利休が生きた安土桃山時代、茶室では

✅立膝(たてひざ)

✅胡坐(あぐら)

✅割座(わりざ)

といった座り方も広く受け入れられていました。

当時の畳や座敷の作り、茶道具の配置を考えても、立膝で動きやすくすることがむしろ実用的だったと考えられます。

そもそも「正座」という形が日本社会で完全に定着したのは江戸時代以降といわれており、

千利休の頃には“特別な礼法”として神仏に向かうときなどに限られていたのです。

「お茶の作法といえば正座」というのは、実は後世のイメージが強く、

千利休の茶の湯の場でも柔軟に立膝や胡坐が許容されていたとする説のほうが有力です。

これについては

『千利休とその時代』(熊倉功夫/講談社学術文庫)

『茶の湯名言集』(淡交社編)

などの研究書でも確認でき、

千利休自身の作法においても、必ずしも正座一辺倒ではなかったことがわかります。

「千利休も正座をしていたはず」と思い込んでいた方にとっては、

ちょっと意外かもしれませんね。

けれども、そうした柔軟さこそが茶の湯の本質ともいえるのかもしれません。

まとめ・考察

いかがでしたか?

正座は「日本人にとって当たり前」になっていますが

実は歴史的にも、礼法的にも深い意味がある座り方です。

現代では畳や和室の減少で正座の出番は少なくなっていますが

その分「特別感のある座り方」として

集中力を高めるスイッチに活かすのも良いですね。

「そういえば最近正座していなかったな」と思った方、

ぜひ今日から1分でもチャレンジしてみてください。

そして

「あなたなら正座をどう活かしますか?」

と、考えてみるのも面白いと思います。

さらに学びたい人へ

おすすめ書籍

『正座と日本人』

『おじぎの日本文化』

『新版 茶道入門』

日本文化や礼法に関心のある方は地域の茶道・礼法教室を探してみるのもおすすめです。

特徴とおすすめ理由

📘 『正座と日本人』

著者:丁 宗鐵(てい むねてつ)

出版社:講談社(2009年)

特徴・おすすめ理由:

東洋医学の視点から「正座の功罪」を科学的に解説。

日本の生活文化としての正座の歴史と、身体への影響を幅広く考察。

平安時代から現代までの流れを知りたい方に特におすすめ。

📗『おじぎの日本文化』

著者:神崎 宣武(かんざき のりたけ)

出版社:角川ソフィア文庫(2014年)

特徴・おすすめ理由:

お辞儀や座礼(正座を含む)を中心に、日本の礼法・作法の精神的背景を深堀り。

武家礼法や畳文化との関係も豊富な事例で解説。

礼儀作法の根底にある「日本人の心」を知りたい人にぴったりの一冊。

📙『新版 茶道入門』

監修:裏千家今日庵

出版社:淡交社(2013年)

特徴・おすすめ理由:

茶道の中での正座の作法や呼吸法、心構えを実践的に学べる。

写真や図版が多く、初心者にも非常に分かりやすい構成。

「日本の礼法文化を実生活で活かしたい」方におすすめ。

✅ これら3冊は、

歴史的背景

礼法としての正座

心身の健康的視点

を多角的に学べるバランスがとても良いです。

「もっと正座について深く知りたい!」

という方には自信を持っておすすめできます。

✍️ 締めの文章案

正座は、私たち日本人にとって「当たり前」と思えるほど身近ですが、

そこには礼儀や尊敬の気持ち、そして心を落ち着ける智慧が込められていました。

もちろん、現代の暮らしに無理に合わせる必要はありませんが、

「姿勢を整える」「心を整える」ひとつの選択肢として

見直してみる価値はあるのではないでしょうか。

「あなたなら、この正座という文化をどのように活かしていきますか?」

ぜひまた考えるきっかけにしてみてくださいね。

補足注意

今回の記事は、作者が個人絵調べられる範囲で、

公的資料や歴史研究書、日本整形外科学会などの情報を元に

できるだけ正確にまとめていますが、

他の解釈や研究が存在する可能性もあります。

また今後の研究の進展によって新しい見解が示されるかもしれません。

その点もあわせてご理解いただければ幸いです。

これからも、自分なりの“正しい座り方=正座”を探しながら、心穏やかな日々をお過ごしください。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント