【観察者効果徹底解説】見られると強くなる? その理由と活かし方

はじめに:すぐに知りたい答え

結論: 観察者効果とは「誰かに見られている、注目されている」と意識すると、自分の行動や結果が変化する現象です。

日常例: 授業参観や応援のある試合でモチベーションが高まり、成果が上がる。

ここまで読めば、大まかなイメージはつかめると思います。ここから先は、より深い内容を順を追って解説していきますので、あなたの興味に合わせて読み進めてください。

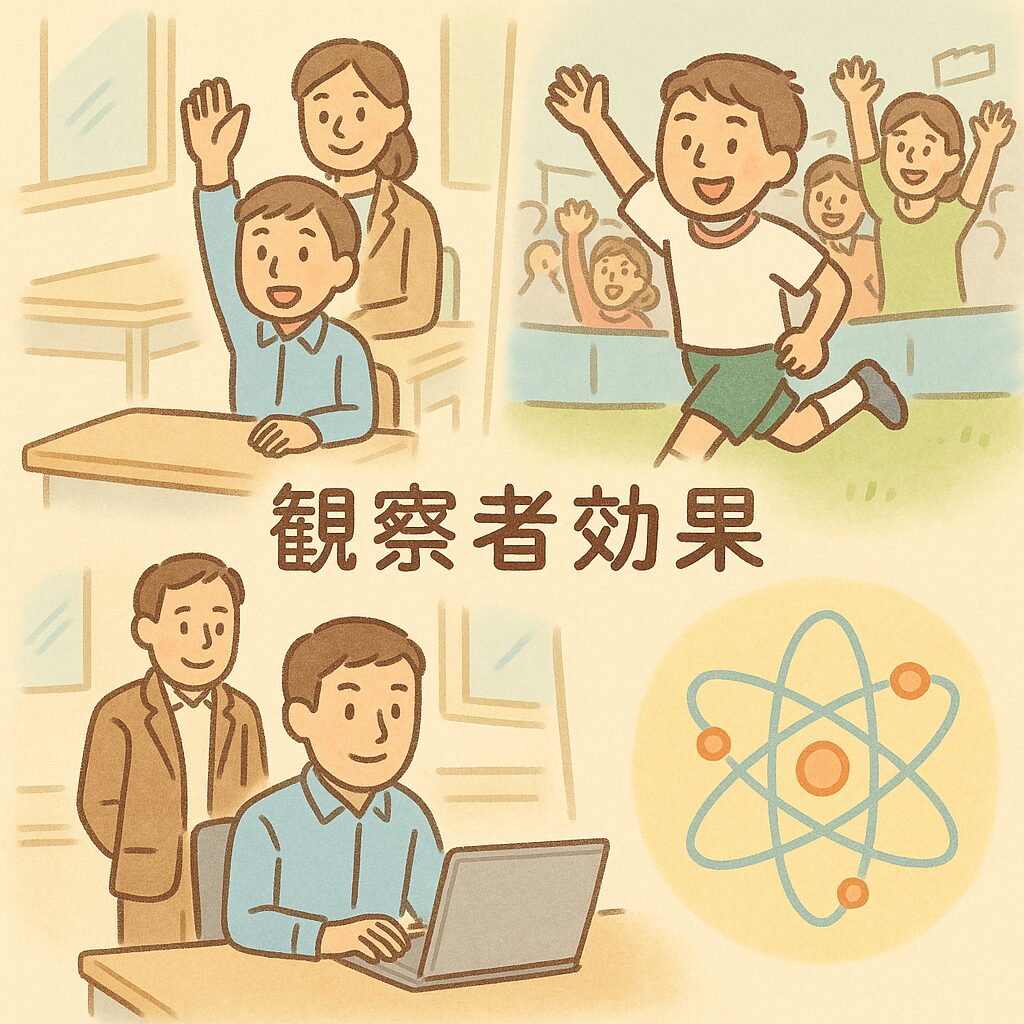

第1章:観察者効果の具体的な事例

授業参観で急に元気になる子ども

いつもは恥ずかしがり屋でも、親や先生に注目されると「いいところを見せたい」「認めてもらいたい」と自然とやる気が出る。

実際に、授業参観での積極性が、その後の学習意欲アップにつながる事例も報告されています。

スポーツ選手と観客の相乗効果

観客席の声援が大きいほど、選手の自己ベスト更新率が上がるという研究例も。

運動会でクラスを応援すると、走る人も自分のためだけでなく「応援してくれる仲間のため」に頑張ろうとする。

職場や部活動での視線効果

上司が見ているところだと仕事が捗る、部活の顧問が来ると急に真面目に練習する……など、多くの人が共感できるのではないでしょうか。

第2章:研究・実験事例で見る観察者効果

ホーソン実験

1920年代にアメリカのホーソン工場で行われた実験。作業環境を変化させると生産性が上がるのかを調べたところ、実は作業条件そのものよりも「実験対象として観察された」ことが大きく影響していたという結果が得られました。

これにより「人は見られているだけで行動が変化する」というホーソン効果として知られるようになりました。

自然科学における観察者効果

電子を測定する行為や温度計で温度を測る行為も、対象に影響を及ぼす場合がある。

量子力学では「不確定性原理」と混同されがちですが、観察者効果は「観察行為(測定行為)自体が物理量に影響する」という点に主眼を置いています。

コンピュータ分野での例

ログを頻繁にとるほどシステムが重くなる。

バグの原因を特定しようとしてデバッガを動かすと、バグが発生しなくなることも。

第3章:観察者効果を上手に利用する方法

モチベーションアップに使う

勉強やダイエットなど、目標を公言してSNSや周囲の友人に見てもらうようにすると、サボりにくくなり結果が出やすい。

環境作りのコツ

勉強部屋や仕事机に、誰かが簡単に入れる仕組みを作ったり、定期的に報告会を開いたりすると、集中力が維持しやすい。

職場では、透明な評価制度や観察システム(目標管理シートの公開など)を導入するのも有効。

応援の力を借りる

部活やスポーツの試合だけでなく、普段の練習から互いに観察し合い、応援し合うことでパフォーマンスを向上させられる。

見ている側も、一生懸命応援するとチーム全体に良い影響を与えられる。

第4章:よくある悩みQ&A

Q1: 授業参観で子どもが逆に緊張しすぎるのですが?

A: 緊張や不安も観察者効果の一種です。無理に緊張を解こうとするより、「どう見せたいか」「どう評価してもらいたいか」を考えると前向きになりやすいです。

Q2: 上司の前だと逆に失敗してしまう…

A: プレッシャーを強く感じてしまうタイプの場合、「上司がいて安心だ」などポジティブな認知に切り替える工夫が役立つといわれています。

追加の学習リソース

ホーソン実験の詳細は、社会心理学の専門書やオンライン論文で紹介されています。信頼度の高い文献としては、大学の心理学テキストなどが参考になります。

量子力学における観察者効果については「不確定性原理」とは区別しながら、物理学の入門書から詳しく学ぶことができます。

まとめ

観察者効果は人間の行動面だけでなく、物理学やコンピュータの分野にまで当てはまる非常に面白い現象です。誰かに応援されたり、見守られたりすることで普段以上の力が出せたり、逆に緊張して実力を発揮できなかったりと、よい方向にも悪い方向にも働く可能性があります。

うまく活用できれば、自己成長や組織のパフォーマンス向上につなげることができるでしょう。人前で話すのが苦手な方も、注目される状態を練習で疑似体験するなど、自分に合った方法を試してみると成果が出やすくなります。

【このブログ記事に関する注意書き】

本記事の内容は、筆者が調べた情報や引用を基にまとめたものであり、すべてが完全に正しいとは言い切れません。他にも多様な見解が存在するため、興味を持たれた方はぜひご自身でも信頼できる文献や専門家の解説を探してみてください。

今後も観察者効果の新しい研究が報告される可能性があり、学ぶほど奥が深いテーマです。ぜひ定期的に学び直し、アップデートしてみてくださいね。

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

コメント