お正月の凧上げに隠された“イカ”から“タコ”への意外な物語と歴史

意外と身近にある、ちょっと不思議なお正月の風物詩

お正月の青空に、風を受けてぐんぐん昇っていく凧を見ていると、

まるで自分の願いまで空に引っ張られていくような感覚になりませんか?

そんな身近な凧に、「イカだった」かもしれないなんて話があったとは。

江戸の人々が「遊び」を守るために放った屁理屈は、

きっと笑顔と一緒に空へ舞い上がっていったのだろうと思います。

どこか不自由さもあった江戸の暮らしの中で、

せめて凧だけは自由に飛ばしてやりたい。

そんな粋な気持ちが、

今もお正月の空に受け継がれているのかもしれません。

意外と身近なのに知られていないお正月の風物詩

お正月に、凧を大空にあげた経験はありませんか?

子どもだけでなく、大人も童心に戻って熱中できる日本の伝統的な遊びです。

でも実は、この「凧上げ」にまつわる名前の由来には、

思わず「へぇ!」と言いたくなるような不思議な話があるのです。

江戸時代に「イカ」と呼ばれていた凧が、

とある理由で「タコ」に変わったという説を知っていますか?

「イカ?タコ?なんで魚介類の名前?」

と不思議に感じる方もいるでしょう。

この記事では、

✅ 凧の名前の由来

✅ 江戸っ子のユーモアあふれるエピソード

✅ 凧あげの歴史的背景と、現代の楽しみ方

までをわかりやすくお伝えします。

最後まで読むと、お正月に家族や友人に話したくなる小ネタがきっと見つかりますよ。

さあ、一緒にのぞいていきましょう!

凧上げとは?

〜定義と歴史の概略〜

凧上げとは、風を利用して紙やビニールで作った凧を空にあげる遊びのことです。

日本では、お正月の遊びとして広く親しまれてきました。

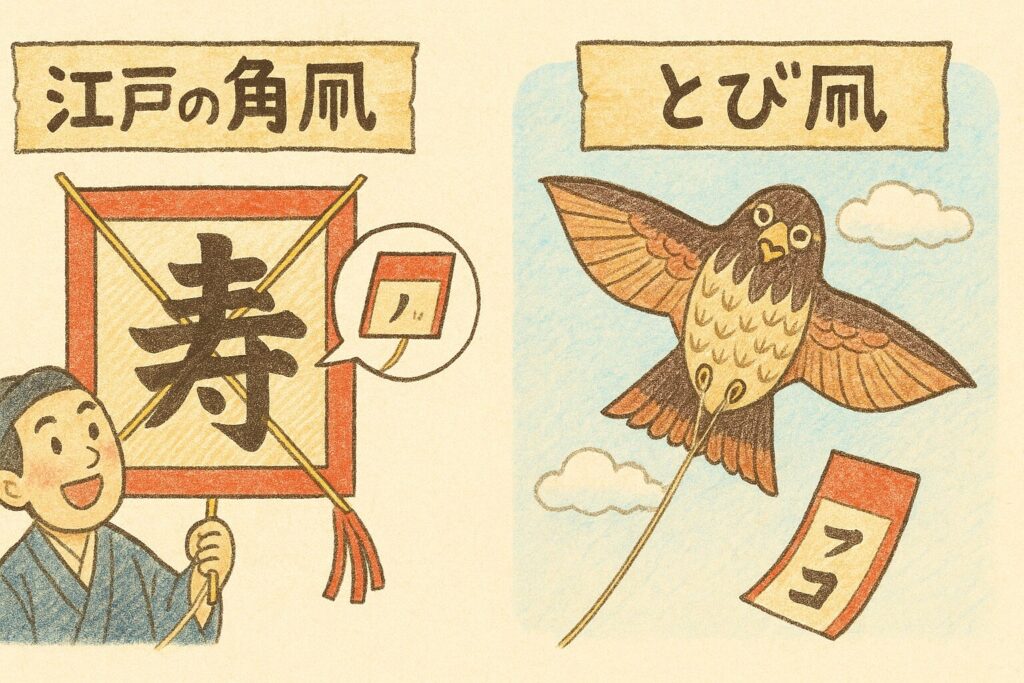

凧そのものは、中国から平安時代に伝わったとされ、

当時は「紙鳶(しえん)」や「飛び紙」とも呼ばれていたようです。

このころの凧は「とんび」の形をしていたとも伝わります。

「紙鳶(しえん)」 は、

「紙」 … 紙で作る「鳶(えん)」 … とび(鳥の鳶)

という意味を組み合わせた中国語由来の言葉で、

もともとは 「鳶のように舞い上がる紙製の凧」 を指します。

中国では鳶(とび)が高く空を舞う鳥の代表だったため、

その鳶の姿になぞらえて、紙で作った凧を「紙鳶(しえん)」と呼ぶようになりました。

つまり「紙鳶」とは

“紙で作られ、鳶のように大空に舞うもの”

というイメージを表した名前なんですね。

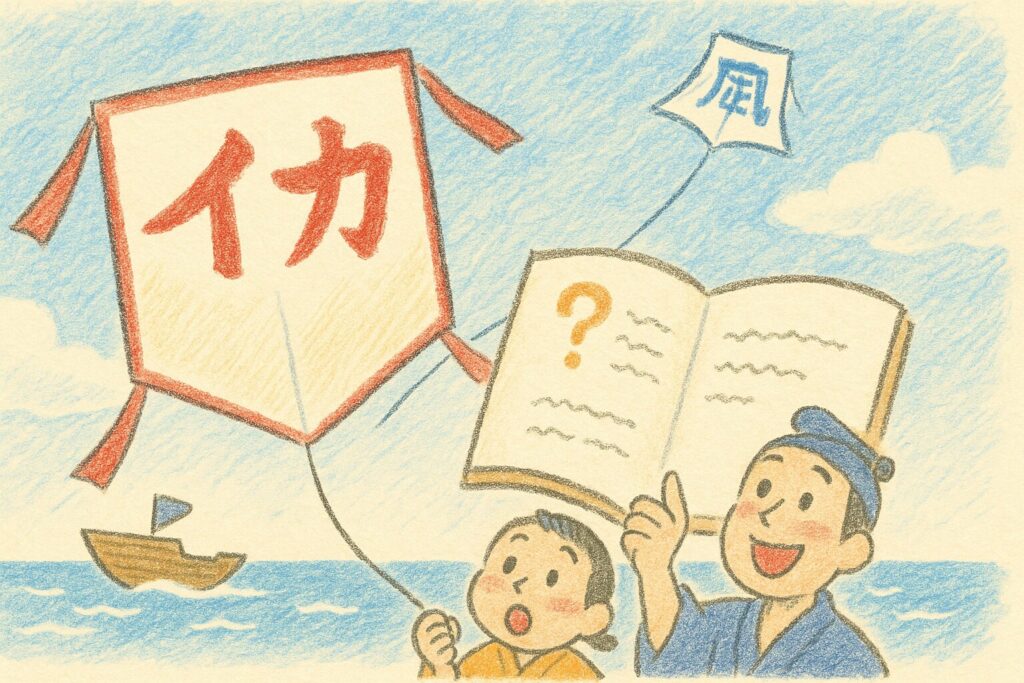

イカからタコへ?

名前の由来は江戸っ子の粋な屁理屈

江戸時代初期になると、庶民の間で「イカ」と呼ばれる凧が流行しました。

その理由は、風にのってヒラヒラと揺れる姿がイカに似ているからだったとも言われます。

しかし「イカのぼり」が流行しすぎて夢中になる人が増え、

幕府が「風紀を乱す」として禁止令を出したという逸話があります。

「幕府が凧上げを禁止した」という話は、

実際には江戸時代の町触(まちぶれ)やお触れの中でいくつか確認されています。

結論からいうと、

具体的には「町中での凧上げを禁止する」という内容が中心でした。

理由としては、

凧糸が通行人や馬に絡まってけがをさせる

家屋の屋根を壊す

電線こそ当時はないですが、旗竿や火事の見張り櫓にからむ

などのトラブルが頻発したことが挙げられます。

特に江戸の町は木造家屋が密集していたため、

「凧糸が屋根に引っかかり火事のときに避難の妨げになる」

「子どもが道に飛び出して危ない」

といった理由で、

享保(きょうほう)、寛政(かんせい)、文政(ぶんせい)などの

時期にたびたび町奉行から「町中での凧上げ禁止」の触れ書きが出されています。

享保・寛政・文政 は、

いずれも江戸時代に使われた「元号(げんごう)」の名前です。

一方で「禁止の中でも田畑や河原では黙認」など柔軟な対応も多く、

庶民はうまく屁理屈を使って「これはイカじゃない、タコだ」と言い訳して遊びを続けた、

という逸話が面白く伝わったのだと考えられます。

公式な一次史料では

たとえば「江戸町触集成」などに

「凧あげ、はた迷惑ゆえ町内にてはこれを停止するべし」

といった表現が見られます。

そして、

「これはイカじゃない、タコだ!」

と屁理屈をこね、遊びを続けたという話が伝わっています。

しかし、

この説は民俗学でもよく取り上げられますが、

一次資料として完全に証明されているわけではなく、

あくまで庶民の語り伝えとして残っているものです。

なぜ凧上げは注目され続けるのか?

凧を高くあげる行為には「運気をあげる」「邪気を払う」といった意味合いが込められていました。

高く飛ぶ姿を見て、子どもの成長や家族の健康を願う気持ちがあったのでしょう。

さらに、風を読む感覚や糸の扱い方を覚えることで

子どもにとっては自然との関わり方を学ぶ「遊びの中の学び」でもありました。

現代ではお正月の伝統行事として残るだけでなく、

凧づくりの大会やアート作品としての凧も注目され、文化的価値が見直されています。

現代に活かす凧上げのヒント

凧上げには、実は今の暮らしにこそ役立つヒントがたくさん詰まっています。

単なるお正月の遊びと思われがちですが、

意識して取り組むことで、こんな良い効果が期待できます。

風や自然を感じる → マインドフルネス

→ 空を見上げ、風の動きを感じることで、

日々のストレスをリセットしやすくなります。

「風を読む」という感覚は、自然と自分の呼吸を整える効果もあります。

気持ちが落ち着かないときのリフレッシュに最適です。

糸を操る集中力トレーニング

→ 凧を思い通りに動かすには、糸の張り方やタイミングに注意が必要です。

ちょっとした力加減で凧が暴れたり、落ちたりするので

「今、目の前のことに集中する」練習にもなります。

ゲーム感覚で集中力アップを狙えます。

家族や友人とのコミュニケーションツール

→ 大人も子どもも一緒に楽しめるのが凧上げの魅力。

凧の種類や飛び方で会話が広がりますし、

親子で一緒に作る時間そのものが大切な思い出になります。

「これ飛ばせるかな?」というワクワク感を共有してください。

お正月の歴史ネタとしての話題作り

→ 「実は江戸時代はイカって呼ばれていたんだよ」

なんて雑学を交えれば、子どもにも大人にも受ける会話のきっかけに。

伝統行事を知ることで、日本文化への関心も深まります。

そして何より、

「空を見上げる」「風を感じる」

そんなシンプルな時間こそが

慌ただしい日常をちょっと立ち止まって振り返る

大切なきっかけになるのではないでしょうか。

注意点と誤解されやすい点

凧上げについては、昔から「イカ上げが語源」という面白い説が広まっていますが、

これはあくまで江戸の庶民の伝承に基づいた話であって

歴史的に完全に裏付けられているわけではない、ということを覚えておきましょう。

また、現代の凧上げには

安全管理 という大事なポイントがあります。

電線や住宅街の近くは避ける

→ 糸が絡まったり、感電したりする危険があります。

公園や海岸、河川敷など広くて見通しのよい場所を選びましょう。

風の強すぎる日は危険

→ 凧が思わぬ動きをして制御できなくなり、

周囲の人に当たる事故につながります。

風速3〜5m/s程度(木の葉が少し揺れるくらい)がベストです。

人の多い場所ではやらない

→ 凧が落ちてケガをさせる可能性も。

人が少ない場所を選ぶことが大切です。

さらに、

・飛ばす前に糸が切れていないか

・骨組みに破損がないか

をチェックするなど

簡単な点検も忘れずに行いましょう。

せっかくの楽しい凧上げを、

「安全に」そして「気持ちよく」

楽しむためにぜひ意識してくださいね。

おまけコラム

凧の起源とは

〜人はいつから空を飛ばしたいと思ったのか〜

そんな問いに答える手がかりとして、

中国の古典に伝わる逸話が残されています。

その一つが、中国戦国時代(紀元前5世紀ごろ)に活躍した思想家・技術者である

墨子(ぼくし、本名:墨翟(ぼくてき)) にまつわる話です。

彼は「非攻(戦争反対)」や「兼愛(すべての人を愛する)」を説いた思想家として知られますが、

同時に、非常に優れた技術者でもありました。

中国の古典『韓非子(かんぴし)』には、

「墨子が3年かけて木で凧(木鳶 もくえん)を作り、飛ばした」という記述が見られます。

この木鳶は木の板や骨組みで作られた、

いわば初期のグライダーのようなものであったと考えられています。

ただし、墨子の木鳶は一説によると

「一日で壊れてしまった」とも記されています。

つまり、当時の素材や技術では

長く飛ばすのは難しかったのかもしれません。

とはいえ紀元前400年頃に

「人を載せることを想定した空飛ぶ道具」を設計したという話は、

人類の空へのあこがれの歴史を考える上で大変興味深いものです。

さらに、中国の別の古典には、

春秋戦国時代の発明家 魯班(ろはん、中国語読み:ルーバン、Lǔ Bān)) も

木鳶を作ったという説が伝えられています。

魯班は大工道具の神様として中国で広く信仰される人物で、

墨子とほぼ同時代に空飛ぶ仕掛けを研究していたとも言われます。

つまり、

「戦乱の中で情報伝達や偵察に使うため」

「人々の夢として空を飛びたい」

という両方のニーズが、

中国戦国時代の技術者たちを動かしていた可能性があるのです。

まとめると、

✅ 墨子の木鳶(木の凧)

✅ 魯班の木鳶

などの逸話は、

現在の凧(紙や布で作る軽量の模型)とは少し用途や形が違うかもしれませんが、

「空を飛ぶ」という人間の夢の始まりを示す象徴といえます。

このように、凧という道具には

遊びの道具としての側面だけでなく

空に挑み続けた人類の夢の歴史が詰まっていると感じられます。

お正月に凧を空へあげるとき、

2000年以上前に

木の板で空に挑んだ人々の想いに

ほんの少しだけ思いをはせてみるのも良いかもしれませんね。

凧が日本にやってきた道のり

〜空を飛ぶ夢は海を越えて〜

紀元前から中国で作られていた木鳶(もくえん)。

それはただの道具ではなく、

「空を飛びたい」という人類共通の夢の結晶でもありました。

そんな夢の技術は、中国の発展とともに改良され、

紙や竹などの軽い素材で作られるようになり、

「紙鳶(しえん)」と呼ばれるようになります。

紙で作った凧は、木の凧に比べてずっと軽く、

しかも装飾も華やかにできるため

庶民の間にも急速に広まっていきました。

この紙鳶が、平安時代の日本に伝わったとされています。

当時の日本は、遣唐使などを通して中国の文化を盛んに学び取り入れていました。

その中で凧も伝わり、

最初は とんび(鳶) に似た形の「飛び紙」として貴族の間で楽しまれたといわれます。

貴族たちは、風に乗せて高く舞い上がる紙の凧を

「天と通じる」縁起物として捉え、

お祭りや節句の行事で飛ばしていたそうです。

そして時代が下り、江戸時代になると、

この凧が庶民の暮らしにぐっと近づきます。

安価な和紙や竹の流通が増えたことで

誰でも気軽に凧を作れるようになり、

町人や子どもたちの間でも大人気に。

正月に凧をあげる風習もこのころに根づいたと考えられています。

「新しい年に、運気を天に届けたい」

「元気に空へ羽ばたく子どもを見守りたい」

そんな人々の願いが、凧に込められたのです。

思えば

空を飛びたいという人間の想いは、

大陸から海を渡ってきて

日本の空にも届いたのですね。

お正月の青空にあがる一枚の凧には

遠く戦国の中国から、平安・江戸の日本へと続いた

人類の夢のリレーが刻まれているのかもしれません。

まとめ・考察

今回紹介した「凧上げ」の由来は、

江戸庶民の遊び心と屁理屈から生まれたかもしれないという説がありました。

歴史的に100%証明された話ではないですが、

庶民の機転やユーモアが伝わってくるエピソードとして、

とても魅力的だと思います。

何百年たっても人は「空に何かを飛ばしたい」と願うものなのですね。

ぜひお正月に凧上げをするときには、

「これはイカか?タコか?」と家族で話してみてください。

会話がもっと楽しくなるはずです。

さらに学びたい人へ

関連リンク・おすすめ書籍

江戸東京博物館公式サイト

『凧の文化誌』(八坂書房)

『江戸の遊び読本』(河出書房新社)

特徴とおすすめ理由

江戸東京博物館公式サイト

👉東京都墨田区にある江戸東京博物館は、

江戸時代から現代までの東京の文化と暮らしを幅広く学べる博物館です。

特に、江戸時代の庶民文化や遊びの展示が充実しており、

実物の江戸凧や、当時の町人たちが使っていた道具の再現展示もあります。

子どもから大人まで、

「江戸の暮らしってどんな感じだったんだろう?」

という疑問をまるごと体感できるおすすめスポットです。

また公式サイトでは、季節ごとの特別展や

凧に関わる浮世絵の展示情報も随時発信しているので、

お出かけ前にチェックしておくとより楽しめます。

『凧の文化誌』 八坂書房

👉 出版社:八坂書房

👉 著者:小川英夫(おがわ ひでお)

👉この本は「凧」というテーマだけで一冊を構成した

非常に貴重な専門書です。

凧の歴史、世界の凧文化、日本における地方ごとの凧の特徴まで

豊富な図版とともに詳しく紹介しています。

小川英夫さんは、日本各地の民俗や玩具の研究者として知られており、

凧を通じて地域の文化や人々の暮らしをひも解く語り口が魅力的です。

・凧の形

・凧に描かれる絵の意味

・祭礼と結びついた凧文化

といった話題も幅広く取り上げられており、

読み物としても楽しく、写真資料も豊富で

お正月の話題づくりにもピッタリの一冊です。

『江戸の遊び読本』 河出書房新社

👉 出版社:河出書房新社

👉 著者:永井義男(ながい よしお)

👉 永井義男さんは、江戸庶民の暮らしや遊びを研究している歴史作家で、

この本では

・双六(すごろく)

・羽根つき

・けん玉

などと一緒に、凧上げも詳しく解説しています。

特に江戸庶民のユーモアあふれる遊び方や、

禁止令が出た背景とその屁理屈文化についても

分かりやすく紹介されており、

「江戸の人って面白い!」

と感じられる一冊です。

歴史的に正確な記述をしつつも読みやすく、

江戸時代にタイムスリップしたような気分で読めるので

大人にも子どもにもおすすめできます。

結びとして

今回ご紹介した「凧上げ」の知られざる由来と、その歴史の奥深さ、

そして人々の空への夢に込められた想いに、

少しでも心を動かされていただけたならうれしいです。

お正月に凧をあげるときには、

江戸の庶民たちのユーモアや、

遠い昔から続く人類の夢をちょっと思い出してみてください。

補足注意

本記事の内容は、作者が個人で調べられる範囲で史料・研究論文などを元に可能な限り正確にまとめたものですが、

歴史的に諸説ある話であり、この内容が絶対的に正しいとは限りません。

今後の研究や史料発見により変わる可能性もありますので、

さらに興味を持った方は、あなた自身でも調べを深めてみてくださいね。

それでは、皆さんの知識の風に、この物語の凧が高く舞い上がりますように。

最後まで読んでいただき、

本当にありがとうございました。

コメント